□潘森

父亲1965年10月溘然长逝,我成了孤儿。

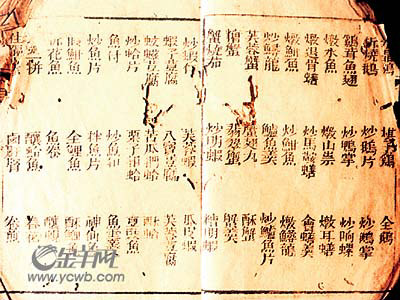

人生如棋,转眼四十载逝去,上月岑桑先生在《羊城晚报》的呼唤,在心湖上绽起涟漪,《羊城沧桑》的征稿更是推波助澜:当年,父亲就是手拿着1957年10月4日《羊城晚报》刊登的《苏联人造卫星上天》新闻教我读报的;他的名字就更在“棋运兴”(父亲语,指上世纪60年代执行“八字方针”的经济调整时期)那几年中频频上报。有关他的棋讯、棋评,或一些他自编的棋局,什么“鹿死谁手”,“九转丹成”等,亦常常见诸报端。顶峰是晚报的“潘炮闭目应众,三天保持不败”的小新闻,嘴边挂了好几天,后来还让我剪下贴在棋谱《橘中秘》的扉页。此谱可惜在“文革”中丢散了……

父亲祖籍广东南海西樵丹灶苏村村,与康有为先生同村。我去年才辗转寻访返乡,村中只留下“本村有人在广州下棋很闻名”的传说。我没有见到族谱,叩拜了刚落成的“潘氏大宗祠”。

父亲去世卒然,未留下话语,遗物中有两样东西我保留至今:一是父亲的石膏半浮雕头像(见右上图),直径约20厘米,厚2厘米,涂深咖啡色,背面刻有“闭目棋手潘炮李瑞然1964年于广州文化公园棋坛”的落款。近十几年来,我为面谢这位李先生,四出寻访,至今未果。二是父亲28岁时,以原名潘成在“万国缔盟中国红十字会广州市分会”受训期满的毕业证书(见右下图)。少时我不谙世事,屡次追问父亲为何弃医而改名从艺?终未得回答,反而得了一个“日后不准捉棋”的家训。故此,我几十年未下过一盘完整的象棋,算是有“棋父”而没有“棋子”了。

社会上流传父亲名“炮”是下棋擅用炮,但他的脾气直如炮筒倒是真的。上世纪60年代,我家墙上只挂有两个镜框,其中一个是字幅“知无不言,言无不尽,实际情况”。据说父亲参加单位的会议、(荔湾)区政协的会议、区人大(列席)会议时,是神情执著,描述细致(记忆力好嘛),语气火爆的。我很清楚父亲那种张扬在外、孤独在内而又固执的性格的缺陷。唯一一次受父亲责打是大炼钢铁的年代,我在玉带濠玩耍弄断了几块砌筑炼铁高炉用的耐火砖,被工地负责人捉拿到家门口,指着父亲的鼻子说:“人民代表是怎样教育儿子的?破坏大炼钢!破坏大跃进!”父亲一声怒喝,拉我进屋狠狠打了我。1955年住大新路正市街时,居委会评议粮食定量,说父亲“(下棋)将将吓,十九斤(米)比多咗啦”。父亲一拂袖,冲门而出,怒吼:“岂有此理!”至今犹在耳边轰响。

父亲经常在家的桌面上拆棋局,我偶尔一旁观看。左右摆头表示在反复推敲,时而点头和摇头显然在权衡取舍,那个用右手摸后脑勺的“标志动作”,活脱在棋坛上应众的模样。听他喃喃自语,问他说什么,他说是“背谱”,指着棋局说,某棋书上就有这种变化的对弈,或又在某年棋赛上由哪两位棋手的对弈中出现过,并且具体指出棋局的前多少步的变化都相同云云。我慑于家训,无意学棋,倒是想提高记忆力。那天,他显然兴致很高,先是娴熟地倒背了《神童诗》作“头盘”,继而以倒背《千字文》做“主菜”,当他以“荒洪宙宇,黄玄地天”结束时,喘过一口气,点起一支烟,显然意犹未尽,拿出那本他限时要我读完的《三国志》,翻到最后一页,指指那首长达几乎一页的长诗,也倒背了一遍做“甜品”,结束了这顿丰盛的记忆力大餐。见他倒背如流,我当时惊呆了,也要求父亲出个题目让我试试。“好吧,你就倒背‘南无阿弥陀佛’。”结果,我“佛南,佛无,佛陀”的,就是倒背不下来。请教父亲,他绕有趣味地侃侃而谈,每个人的记忆力都有可能提高,但要天天“过脑”(练习),持之以恒。他怎样练成这样过人的记忆力,我始终不得而知,不过,上月我在网上看到一则“潘炮在蚊帐顶上贴棋盘”练习记忆力和背谱的传说,不禁莞尔一笑。我在1977年参加高考复习时,也在蚊帐顶上贴上那个六角形的“同角三角函数关系图”复习数学!几十年相隔,父子之间竟有如此心有灵犀,做法雷同之事。

我确实不了解父亲曾否自封棋王。大约在1964年父亲与三水县文化系统的领导谈话中,听到父亲的不同意见:“若我是棋王,又何苦闭目下棋呢?”隐示当年棋艺不高而另辟蹊径的无奈和艰辛。其实,父亲的棋力连“甲组的水平也不达”(父亲语),这是不讳的事实。我经常在棋坛西厢看父亲在东厢唱棋和闭目应众,输棋有时不在少数(所以三天不败就如此高兴)。倒是每逢走出错着,站起来的同时解下蒙眼的红领巾,摸摸后脑勺说“输了”。尽管有时对手想与父亲多过几招而让父亲回棋,他也不肯,回答是“职业与业余的区别”。

父亲与高智先生合编著了一本叫《怎样下国际象棋》的书。大约在读初二的时候,我要求父亲教我下国际象棋。他不但爽快地答应了,还带回一盒当时市面上也很难见到的雕刻精致的立体国际象棋。开教那天,在床上摆开中国和国际两种象棋盘,对比规则的不同,中外军事、民族、文化的差异。这种“对比教学法”,对我的视野开拓影响深刻。今天,我求索不辍,就始于父亲送的一套《十万个为什么》和这盒国际象棋。

母亲在1959年5月去世才几天,好心的班主任就把我接到她家寄住。期间,不时回家探望父亲,才从邻居和街坊口中听到不少父亲之事,如:父亲从不与街坊下棋;其开支“月头松月尾紧”,没有柴烧的时候甚至“破床板煮饭”;还经常出入典当行,“冬典蚊帐夏当棉胎”,使我在很小的年纪,就对父亲这种旧艺人难以摆脱的职守清高、性格不羁、生活潦倒的旧习气有自己的看法。当然,他奉行“餐揾餐食餐餐清”的生活信条,还是让我屡尝月尾挨饿的滋味和月头父子共享丰盛晚餐的温馨。直到从《羊城今昔》一书中,了解到父亲解放前是形同乞丐的地摊卖艺人,才开始踏入父亲的心路,理解他不愿子承父业的隐衷。

旧社会,父亲从医护职业沦为街头卖艺,颠沛流离“在广东省南海县,三水县……在广州大世界游乐场,各茶楼和海角红楼闭目应众”(摘自父亲口授,由我代笔的“个人简历”);解放后他从“华南土特产展览交流大会筹委会”任工程人员起,到入“岭南文物宫”(广州文化公园前身)工作,再转为文化公园职工,而棋坛的建成,他更成了一个与广大棋友“日日同乐”(父亲的口头禅)的小小公众人物。

正如一滴水可映出太阳的光辉,个人命运的沉浮也折射出国家变迁。

上图:“闭目应众、三天不败”的棋手潘炮(右)及妻儿

上图:闭目棋手潘炮浮雕像

上图:棋手竟是弃医从弈呢

评论 (0)

暂无评论,快来抢沙发吧!

发表评论