|

什么事最幸福 什么事最幸福

普通人潘秀珍从未把自己当作普通人。

潘秀珍一直以来认为自己肩上扛着一种无形的神圣责任,这种责任促使她长期处于临战状态,一刻也不敢懈怠。

潘秀珍是名医务工作者,人说医务工作者就是白衣战士,他们的战争就是跟疾病作殊死搏斗,把形形色色的各种疾病打得落花流水,让健康永驻每个人的身心。潘秀珍在这条特殊的战线上战斗了近半个世纪。50年,经历了大大小小多少场战役?挽救了多少人性命?为多少人恢复健康?……

潘秀珍从来没有统计过,也无法一一统计。

50年来,潘秀珍在这条战线上悟出人生价值的真谛。她把这种感悟当作座右铭,铭刻在心上,指导着自己为之努力奋斗的方向。她说:“救死扶伤是医务工作者的神圣职责,起死回生是白衣战士的最大幸福。”

潘秀珍最大的幸福就是让患者起死回生。她的心是和病人连在一起的,神圣的责任感和最大幸福感融汇成一种力量,推动着她夜以继日地前进。50年,也正是这种神圣的责任感和纯洁的幸福感,成就了潘秀珍不平凡的人生轨迹,托举她成为全国三·八红旗手、全国五·一劳动奖章获得者、中国共产党第13届大会代表、第八届全国人大代表、福建省劳动模范、优秀专家。被英国皇家医学会接纳为会员,是英国剑桥世界传记协会(IBA)终生会员,成就载入世界名人字典和世界知识分子名人录。

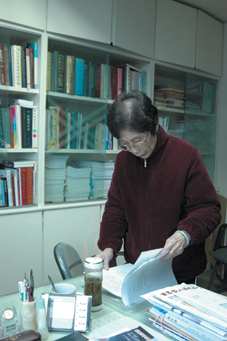

这是春天里的一个下午,在福建省立医院急救中心九楼,记者叩开了潘秀珍办公室的门。75岁的潘秀珍靠在临窗的办公桌前正在专心致志地工作,花白的头发在窗外透进来的亮光映衬下黑白相间丝丝缕缕清晰可数。在这所与她同龄的知名医院里,潘秀珍眼下的职务是名誉院长,而实际上,她依然从事着自己的专业,依然每周为患者出诊、查病房、给医院的年轻医务者讲课培训、撰写论文等等。

活到老 干到老

记者:“按规定,到您这个年龄该退休了,您怎么还干呢?”

潘秀珍:“医院还需要我干我就干,觉得自己的时间和精力都很充沛,就干吧,都干了快50年了,深深地喜爱上了这个专业,一时还割舍不下。”

记者:“您什么时候打算退休呢?”

潘秀珍:“什么时候组织上不让我干了,我就退休。”

潘秀珍身上散发着中国知识分子执着的光芒,这种执着是公而忘私的情怀,是俯首甘为孺子牛的写照。

潘秀珍的专业是消化内科,通俗地说,人体从食物的进口到出口,食物的美味到渣滓排出体外所经过的一条龙器官,都属消化内科的范畴。消化内科看似简单,但多数疾病由口进入人体,这一系统就成了疾病的重灾区。从全国这一专业治疗水平来看,福建省在这方面数中上水平,在福建省,潘秀珍是这一专业中屈指可数的资深专家,甚至可以说是我们的“宝贝”。

记者:“听说美国有家医疗机构以每年100万美元的高薪请您赴美工作,您为什么不去呢?”

潘秀珍笑着谦虚地说:“没这回事,去那儿干嘛?”

记者:“您当年怎么选择医学专业呢?从小就有悬壶济世救死扶伤的理想吗?”

潘秀珍:“没有想那么多,最主要的是家里穷,没有更多钱支持我选择其他专业,学医省钱,还可以得到助学金。”

潘秀珍祖籍福建省长乐江田,1930年生于福州,儿时记忆至今忘却不了的是日本帝国主义侵略中国,在福州,人们为了躲避日本鬼子,有的举家北迁溯闽江而上至闽北各地山区,甚至连当时的国民党福建省政府也不得不迁往闽中永安。无法及时逃走的人们,就设法用砖石把自家大门封起来,大门再设计个佛龛,供上观音菩萨像,日本鬼子见到观音像后就退去了,(据说日本是个信奉佛教的国度,但是慈悲为怀积善行德的佛法精神他们却一点儿也没有,更别说忏悔的勇气。算算日本在二十世纪第二次世界大战结束前,他们给亚洲各国及世界造成多大灾难,这绝不是佛教徒所为,在犯罪之后连认错的勇气都没有,这也不是佛教所提倡的。他们的信佛,着实有老虎挂念珠的味道)。在铁蹄下的屈辱童年,成了潘秀珍一生挥抹不去的恨。1949年,福州解放,因为父亲早逝,家庭生活颇为艰难。读书求学的潘秀珍选择了福建省医学院。

“我本来早就可以顺利毕业的,在校期间因为成绩好,上级动员支教,到中等专业学校任教员。我是学校里的积极分子,思想上也很活跃,就报名去支教了两年,到1957年,我才正式毕业。”

大学毕业后,潘秀珍被分配到福建省立医院,几年的专业学习和思想教育,使她树立起救死扶伤为人民服务终生的崇高信念,她希望把自己所学的全部专业知识无私地奉献给人民。

医生的心里想什么

记者:“有人说医生的心是和病人的连在一起的,但也有人不相信,您对此怎么认识?”

潘秀珍颇为严肃地对记者说:“这不是大话,更不是什么空话。一个有责任的医生都会有这样的同感。医生的心是和病人连在一起的,我就有这样的深刻体会,真得让你急病人之所急,痛病人之所痛。记得我还在做实习医生的时候,一个年纪才20岁左右的女病人出现黄疸、上消化道出血,没几天就死于肝性昏迷,我第一次难过得哭了,忍不住责备自己和医生,为什么这么笨,就救不活这位年轻的病人?工作后,看到不少人被病魔夺去了生命,在上个世纪五六十年代,医疗水平还比较低,束手无策的不治之症病人死了我难过,该抢救过来没抢救过来的我更难过。后来知道,这不是我心软,当时正值壮年的内科主任,也因为一位多次发作的肺梗塞病人死去而流泪了。这就是医生对病人的特殊感情。许多医生和我一样,多少个日日夜夜丢下需要照顾的孩子,丢下生病的母亲,守护在危重病人的床前,当我们把病人从死亡边缘抢救过来时,那是我们最大的幸福,也使我深深体会到为什么医生会对病人胜似亲人。”

记者:“医生这个职业好像很特别,他所面对的是病人,是生命,在技术和道德方面就有了更高的要求。”

潘秀珍:“的确是这样。医生的职业促使我们在业务上精益求精,在工作中高度负责。医学科学突飞猛进一日千里,医生治病面对的是人的生命,要当机立断准确无误,要不断地学习新技术新疗法,才能掌握与病魔作战的新武器,还需要深入病房,积累丰富的临床经验。比如抢救大量上消化道出血,抢救的方法很多,要根据不同情况采取不同的内科治疗或内镜下止血,急诊手术治疗,在这千钧一发之际,医生不但要有全面诊疗的知识,要有丰富的临床经验,选择最佳治疗方案。还要有敢冒风险、高度负责的精神,只要有一分希望,都要用一百分去抢救。当然,如果失败了,就有可能遭到家属的不理解与埋怨,还有社会舆论的责难。但是我认为高尚的医德医风就是千方百计抢救病人,尽最大力量了,对得起病人,对得起自己,也就坦然了,也就无所畏惧、无所在乎了。何况绝大多数病人和家属是理解我们、感激我们的。”

潘秀珍的记忆深处,珍藏着许许多多不可胜数的医生抢救病人、医生的心是和病人连在一起的故事。1970年,福建省立医院妇产科接收了一位来自福州马尾亭江的产妇,产妇全身抽搐不止,若不及时采取有效措施制止病人这种状况,就有可能危及生命殃及胎儿,情况十分危急。妇产科把病人转到内科,内科一商量,马上动手术。剖腹产取出一对健康的双胞胎,病人抽搐虽然止住了,但是一直昏迷不醒,潘秀珍和同事日夜守护在病人床边,当时医疗条件落后,设备也欠缺,定时检查病人以及辅助病人维持生命的相关环节,都由医生动手完成,一天下来累得筋疲力尽,谁也不晓得这样努力的结果会怎样,但医生们都付出最大努力争取着。七天后,病人终于醒过来,在医护人员精心照料下,慢慢地恢复健康。后来,这位妇女还把两个孩子的照片寄给潘秀珍。再后来,这位妇女举家移民美国。前些年,潘秀珍应邀赴美国访问,这位妇女得到消息后特地找到潘秀珍见一面,以感激她的救命之恩。

记不清哪位名人说过这样的话:医生的职责,就是能医的给他医好,不能医的让他走得了无苦痛。话虽简单,做起来却是委实不易。可以想见,一位患者或是一个垂死的病人,经过医生的努力他痊愈了,医生心中那种救人一命的成就感该是何等辉煌?在这个世界上,还有什么能比挽救人的生命更有意义呢?

有一年,外地一家医院挂长途电话向潘秀珍求援,说是有位旅居新加坡30多年的林先生,第一次回乡探亲,不幸患十二直肠溃疡急性穿孔、再穿孔,该院对他进行了两次手术,病情仍在恶化。他的女儿从国外赶来,准备包机接他回新加坡办理后事。潘秀珍接到电话后,立即赶往该医院会诊,并毅然决定将患者带回省立医院,连夜通宵组织外科专家进行第三次手术,一定要把病人从死亡线上抢救回来,在她们的努力下,患者林先生终于转危为安。

记者:“医生的职业是神圣的,这种神圣是不是体现在救死扶伤上?”

潘秀珍:“可以这么理解,病人把医生当作救命恩人,医生遵循崇高的职业道德,给病人朴素的人间真情,病人对我们有十倍百倍的浓厚感情,让我们永远难以忘怀。有一位福州教师在写给我们的感谢信中说:生命对人来说只有一次,过去我只听说,现在我真正体会了,是您,人民的好医生给了我第二次生命!这位教师因患晚期肝硬化腹水并上消化道大量出血和肝性昏迷,我们抢救了七天七夜才从死神手里夺回他的生命。如此重病的折磨,生命对他还是那么重要,对他的妻子儿女更重要。哪怕多活一二年,对病人来说都是迫切需要的。只有医生能够挽救病人的生命。”

白衣战士成了改革尖兵

潘秀珍好学上进乐于奉献,成为医院里先进人物,因其医术精湛,走上内科主任岗位。1984年,这位省立医院的中坚实力派人物,被上级委以福建省立医院院长兼党委书记的要职。

记者:“从科室主任到院长,职务变了,工作是不是也不同了?”

潘秀珍:“虽然当了院长,我个人还是以业务为主,领导岗位只是暂时的,业务能力却是长久的,全面工作有班子集体领导,我不用太操心,其他还照样坐诊,查病房。”

记者:“您走马上任院长的时候,咱们国家的改革事业正在大举向前推进,省立医院这一块有困难吗?”

潘秀珍:“我上任后,面对的就是改革,医院怎么改,改成什么模式,没有蓝本可借鉴。上级也没有明确指出,就是指示我们既要有经济效益,也要有良好的社会效益,省立医院怎么改?我们也有自己的想法,我认为卫生系统包括医院和其他医疗卫生机构的改革,主要是搞好自身建设、扩大服务、增强医院活力。只有把医院办活了,才能更新设备、提高人员素质,才能提高医疗、教学、科研水平,更好地为人民服务。”

在这种思想指导下,福建省立医院迈开了改革的步伐。先成立改革办公室,制订出加快和深化医院改革的方案,采取一系列改革措施:一是实行干部聘任制,任期两年,能上能下;二是全面推行包括工作任务、医疗质量、科学管理、精神文明建设、人才培养、科研工作、经济管理等各项指标的综合承包责任制。临床科室实行五定一奖责任制。此外,加强职工民主管理、开设专家咨询门诊、专科专病门诊、节假日门诊等,压缩行政费用开支、集中资金更新和引进医疗设备、改善知识分子工作和生活条件等等都成为潘秀珍领导下的省立医院的改革内容。

改革是大势所趋,是攻坚之役。它所牵涉到的方方面面都足以影响改革的成效。一位女院长领导下的改革,究竟能有多大效果。

6年后,即1991年,潘秀珍在一份总结中说:目前,医院已拥有全身CT扫描仪、BCT扫描仪、大型X线诊断机、脑干电位诊断仪等现代化仪器设备200多台(件)总值达3000万元。另外,医院又新建1000千伏安配电所、锅炉房各一幢,新装300千瓦发电机一部,400门自动电话交换机一部。6年来,新建职工宿舍12幢,总面积达27621平方米,基本解决了主治医师以上的住房问题,新建二幢5层1676平方米托儿所大楼,解决职工子女入托难的后顾之忧……改革的成绩十分显著。尤其重要的是,这期间福建省立医院在人才培养、科技攻关等方面取得优异成绩,甚至一些项目填补了省内空白,潘秀珍的总结材料显示:省立医院在此之前的五年间,选送一百多人次赴十几个国家和地区进行学习、参观访问和参加国际性医学会议,五年间用于智力投资100多万元,从1985-1990年,福建省立医院共获得医药卫生成果奖46项。1987年2月,福建省立医院首次发现了一名回国求医的美国侨胞患有艾滋病,这是我国靠自己的技术力量诊断发现的第一例艾滋病。同年6月,心研所采用难度较大的顺序吻合法,施行冠状动脉搭桥术获成功,填补福建省空白。外科开展同种异体肾移植术,人存活率87%,肾存活率79.4%,居国内先进行列。

我还年轻

潘秀珍虽然担任院长,但她实际上一直做着一名医生的工作。无论工作多忙,她都坚持每周两次参加门诊,一次病区查房,一至二次做胃镜检查,每月一次行政查房,还参加院内外会诊,每天还要挤时间给患者复信,她一年要给300名左右患者或病人家属回信,解答群众问病求医的问题。身为院长,无论在医疗还是行政上,她都以身作则严以律己。经她治愈的病人,有的出于感激之情,赠送土特产、礼品、红包,她都一概谢绝。一次,一位日本友人请她看病,临走时,拿出一封信给她,说是感谢信,潘秀珍打开一看,里面装着100元兑换券,她想法退还给她,他又改送礼品,她依然退回,日本友人非常感动。一些外地的病人知道潘秀珍不收谢礼,就通过邮局寄来,她都设法退回。她主持制订了一系列加强纪律和廉洁行医的规定,并通过多种方式遏止看病过程中出现的歪风邪气。

从1984年上任福建省立医院院长,到1995年从岗位上退下来,潘秀珍主政福建省立医院11年。11年当中,福建省立医院曾三次夺得全国卫生系统先进集体称号,这一荣誉每两年评一次,医院顺利地完成改革,走上稳步发展的轨道。

如今的潘秀珍依然忙碌着,除了做好自身业务上的事,她关注着医疗卫生的发展方向,对当前医疗行业中收受红包、拿回扣等现象给予严厉批评,认为医德医风教育、政治思想教育和为人民服务的思想教育不能丢,医务工作者不能被物欲迷乱了方向。

从事消化内科医疗、教学、科研近50年,她撰写文章130多篇,多次在全国或国际学术会议上交流,参与编撰或主编医疗书籍九部,18项科研成果获得福建省科技进步奖或获卫生科技进步奖。如今,她还是《中华消化杂志》、《世界华人消化杂志》等多家知名专业刊物的编委或副主编,在繁忙的工作之余,还要为这些杂志审稿。

老骥伏枥,志在千里。潘秀珍不服老,她觉得自己还年轻着哩,还有许多事要做。问她最大愿望是什么,她不假思索地说:人人健康。

|

评论 (0)

暂无评论,快来抢沙发吧!

发表评论