南园第一村以前叫潘家围,解放后因盼望沐浴红太阳的光辉,而改名为红光村,现在所用的“南园第一村”这个名字则是作为旅游区的名字。 其实取名所谓南园第一村,我切以为只是景区为了宣布的需要,没有什么权威性,抑或直呼为潘家围更为实在一些。不过竟然它取名这样,咱们也不妨这样叫着。南园第一村是我市去年新开发出来的一个旅游景点,这个旅游点因为成为了迎香港百年回归、电视连续剧《香港的故事》前十集的主要拍摄地而名噪一时。

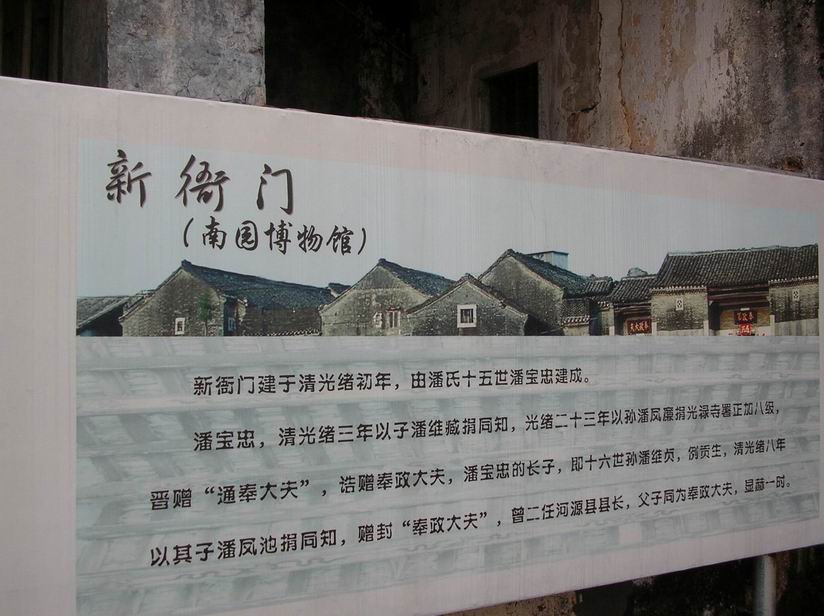

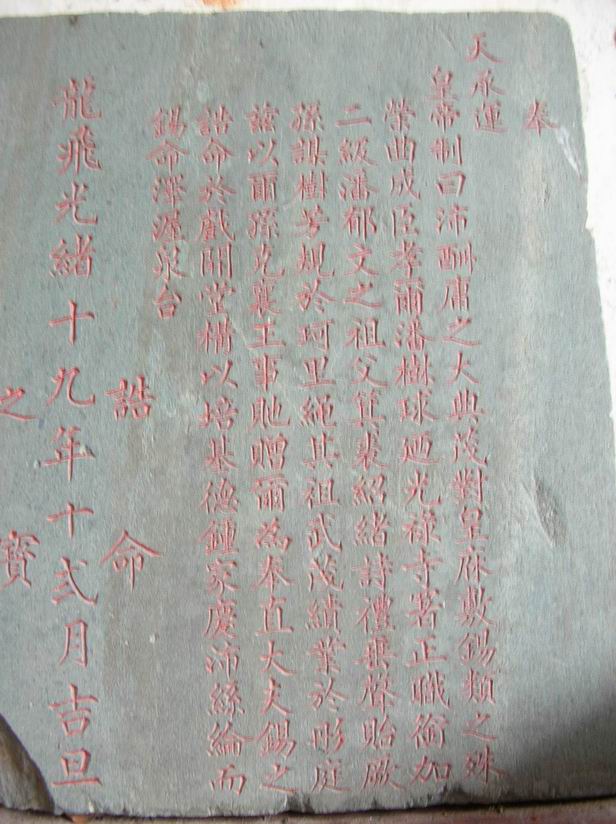

南园第一村位于东源仙塘镇红光村,距离河源市区 12 公里,是东江画廊风景区内众多客家村落中最具有代表性的一个。这里保存完好的客家民居建筑群和独特的客家风情,构造成了一种颇具吸引力的旅游资源。南园第一村首期的开发建设已经完成,各项配套设施也在加紧完善,去年“五 • 一劳动节”已经对外试业。 南园第一村共有古民居建筑 30 多座,多数建于明末清初,建筑的选址讲究座向和周围环境,一般选址坐北朝南,所体现的特色是:取材便利,楼体坚固牢靠、规模大、结构封闭一体;同时客家民居还体现了阴阳思想和家族观念思想。南园第一村建筑群中 ,规模较大保存最好的民居是“大夫第”、“新衙门”、“老衙门”;最难能可贵的是“柳溪书院”, (现已开放的游览线路)。旧时潘氏家族的显赫历历在目。

清朝乾隆年间的时候,仙塘潘氏十二世--潘世拔,官至江浙两台(温州、台州)盐运使副使(相当于现在的财政厅长)。他在官之时十分廉洁,敢于改革创新,上官嘉其能,平民皆怀之,后由于父母年迈盼望其归,所以辞官返乡,乾隆三十八年被授予二品官位:奉政大夫。 潘世拔回乡之后,在其修建的府第老衙门开办了学宫,但是却找不到一个学识渊博、德行高深的人在学宫里担任老师。一天深夜,他突然想起在韶州府为官时结交的友人:陶学椿。陶学椿此人饱读诗书、博学多才,性格狂放不羁,不为功名,请他担任学宫的老师是绝佳的人选。于是潘世拔就连夜修书一封,差家人星夜送往韶州南雄府陶先生处。陶学椿因与潘世拔有旧交,接到书信之后也很向往书中所述的南国秀丽的田园乡村,所以他很快就随潘世拔的家人奔赴仙塘南园。 陶先生在东江岸边南园码头登岸,发现这里田园风光秀丽宜人,四周龙脉伏跃,气象如若仙境,十分喜欢这个地方。 从此以后,陶学椿便留在了潘家,一呆就是五十年,为潘家的子孙后代传授做人为官之道。当时潘世拔由于受到陶学椿的启发,他就把新建的学宫命名为“南园学宫”,陶学椿在学宫里担任老师,取“南园居士”为号。陶学椿先生在南园学宫任教期间,为潘家秉承“忠孝传家、诗书启后”的家训贡献了较大的功劳。

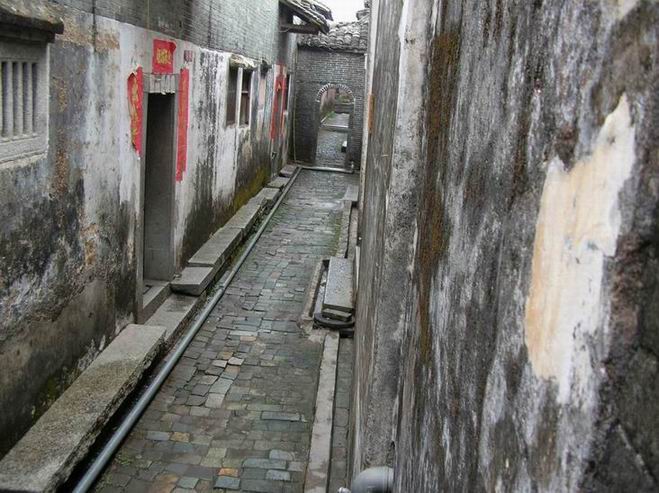

青云巷”寓意“青云直上”。

其一:“巷”与“上”读音相近,寓意明显;

其二:“青云巷”都位于两座建筑之间,三面高墙耸立,形成一条通道,抬头只见青天白云,进入里面层层升高,取其“青云直上”之意,俗称“青云巷”。

“青云巷”既美观又实用。它合理地分隔了建筑空间,又起到通风透气和防火的作用;同时,“青云巷”又寄予了主人对子孙后代的期望:步步高升、青云直上。

窥视古炮楼!

评论 (3)

发表评论