各位潘氏宗亲:

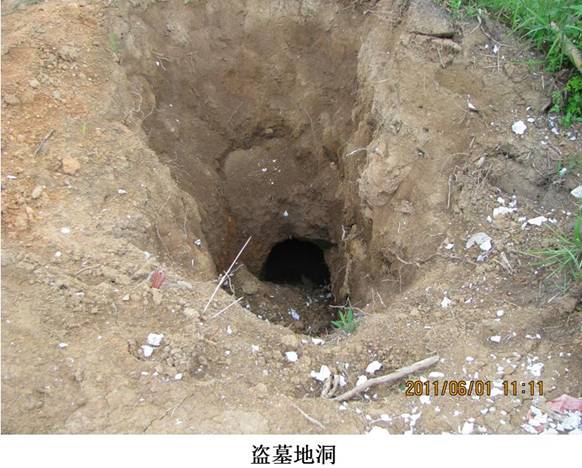

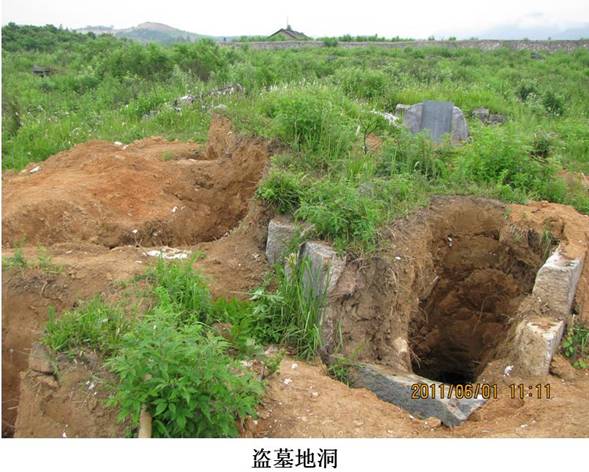

在此告诉你们一个十万火急地信息,据贵阳晚报2011年11月19日报道,贵州锦屏县敦寨镇培寨村一处有6000多座明清潘氏祖坟古墓群正在遭受灭顶之灾,锦屏县政府计划在潘氏祖坟墓地筹建工业园区,部分墓地已经遭到毁损。而且,这一潘氏家族墓地已经被盗墓分子盯上了,知道县里要建工业园区,数十座古墓已经被盗墓分子盗挖,祖先的遗骨正被这些盗墓分子随意抛弃,令人心痛不已。盗挖潘氏祖坟的事情在过去400多年以来从未出现过,只在去年盗墓分子知道要建设工业园区之后才动手盗墓的。由于县级文物局根本就没有文物鉴定资质,他们草率地认为这些古墓没有文物保护价值。详情请看:http://news.yxgz.cn/travel/2011/1019/564515.html,或者用百度搜索“锦屏古墓”。我们认为,这些明清古墓群是否具有保护价值,应该由有资质的文物鉴定部门组织专家进行鉴定后才能确定。即使是由于当地建设的需要而要搬迁古墓,也必须按程序进行鉴定后才能进行合法搬迁。

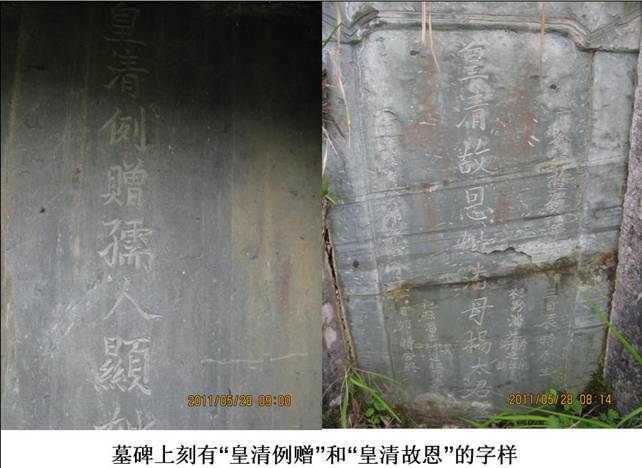

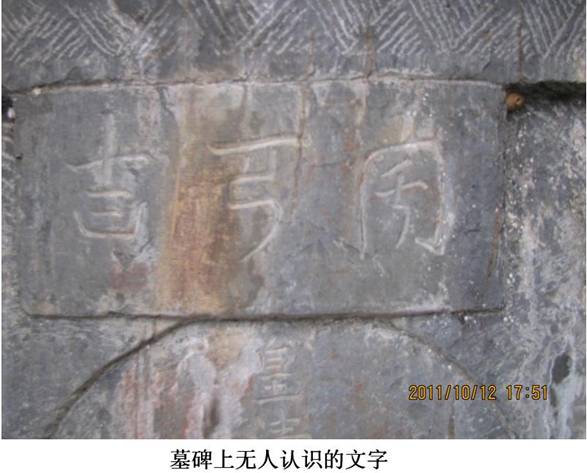

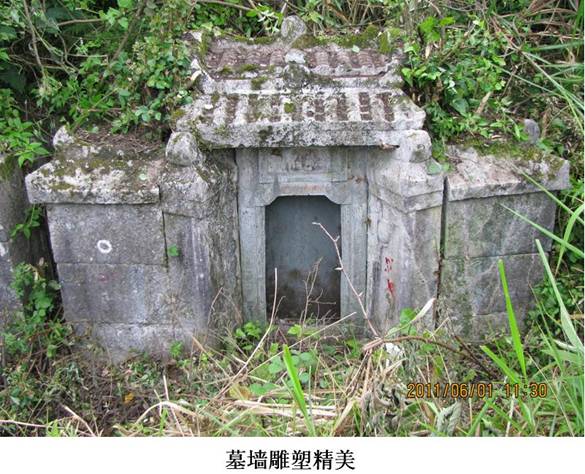

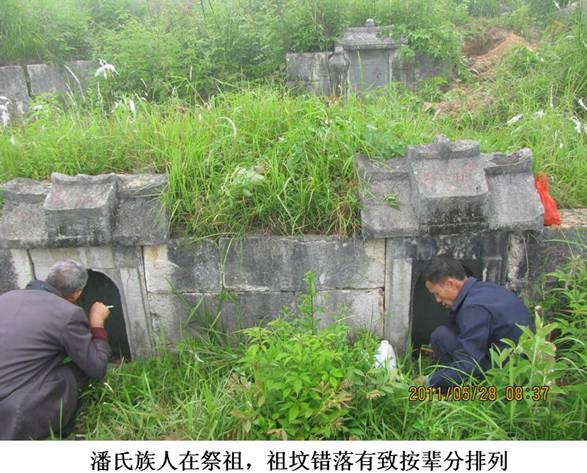

据潘氏族谱记载,本支潘姓族人的始祖有后月公和君德公2人,其中后月公系湖南中方荆坪村贞周公第十六世孙,他于明朝万历年间从会同八甲金紫村迁入培寨播迁定居于贵州锦屏培寨,并且花钱从当地杨姓族人购买了一片约300亩的荒坡作为潘氏祖坟地,从始祖爷开始,历代潘氏族人均安葬于此,按辈分高低从高处到低处以次安葬,400多年过去了,潘氏祖坟已累计有6000多座,按碑文登记在册的就有4500多座,余下的2000余座系碑文遗失或残缺不全。这些古墓中大部分为明清古墓,不少墓墙系由数百斤重的雕刻青石块垒砌而成,造型宏伟,图案十分精美。许多碑文上还篆刻有“皇清”字样,且碑上刻的均不是现代的潘字,而是上面缺少一撇的“ ”。据有关专家介绍,规模如此之大的家族集中墓地在国内十分罕见,是否具有文物保护价值,完全有必要进行现场详细考察。

”。据有关专家介绍,规模如此之大的家族集中墓地在国内十分罕见,是否具有文物保护价值,完全有必要进行现场详细考察。

此情况已经由湖南季孙公(潘氏)文化研究会委派宗亲专程去北京通过正常渠道向国家文物总局进行了汇报,他们表示近期将向贵州文物部门了解情况,同时,接待的领导也建议通过网络媒体呼吁,以引起各级地方领导的重视。鉴于此,请广大潘氏宗亲动用一切关系,尤其是贵州的潘氏宗亲,一定要尽快行动起来,在各大网站转发图片和贵阳晚报的报道。开挖祖坟是中国人之大忌,天下潘氏是一家人,我们要团结起来,共同维护我们的正常权益,维护我们祖先的尊严。

湖南季孙公(潘氏)文化研究会

2012年3月5日

贵州省锦屏县敦寨镇培寨潘姓苗族

——大坪坡祖坟山的历史情况

一、培寨村现有潘姓人口1400余人。

二、培寨村潘姓从季孙公——岳公(50代),至今培寨人为114——120代。

三、培寨潘姓系美公(77代)之子惟道公后裔(有贞周公和明周公两大支系),据潘氏家谱记载,贞周公迁入湖南沅州中坊(现中方县)其有后裔长发其祥,贞周公第十三代分居湖南沅州府附近的会同等地,第十六代苗裔后月公又由会同八甲金紫村迁入培寨,明周公迁入靖州陆池居友里金子村(又称靖州陆池即令剪刀坡),明周公第十一代芳奇公于大明洪武五年即公元一三三七年入居贵州天柱县金紫村,大明万历年间,明周公第十八代君德公迁入培寨,君德公之子宇松公娶龙氏生六子,安雷,安彪,安友,安学,安邦,安章。

四、后月公,君德公后裔居住培寨至今已有四百四十余年,据家谱记载,后来两公后裔又由培寨迁居湖南靖州,通道,广西融水,四川合川,重庆及贵州的天柱,剑河,榕江,黎平,三穗,铜仁,和培寨周边自然村寨等地。

五、后月公,君德公葬址未详。君德公之子宇松葬于培寨葫芦形,宇松公之妻龙氏葬于潘姓祖坟山大坪坡中形(又称中亭),墓文记载为明太祖潘婆龙氏之坟墓于民国年间重修。

六、关于潘氏祖坟山的由来,据老人传说,至后月公君德公迁入培寨后,因无坟地,当时又看中敦寨杨家这片荒坡(也就是大坪坡),后月公与君德公就用八个金元宝,一床花被窝(棉被条),买下这片荒坡做潘姓祖坟用地,现民间流传一句顺口溜“八个金元宝,一床花被窝,买下杨家整个大坪坡”。这个说法至今杨姓人都不敢否认。

七、后月公君德公购得这片地,曾有不成文的规定,为维护潘姓世袭的利益,凡我潘姓人氏,不分支系,若老人去世均可安葬在大坪坡,其他姓氏一律不得入内安葬本潘姓未婚逝者已婚暂未生弃下代的或未领养下代的也均不得入内安葬。该口头规定延续至今,凡我潘姓人氏都自觉遵守履行。

八、大坪坡潘姓祖坟山共有潘姓祖坟6000余座,已登记在册4500余座,整个坟山无一外姓祖坟,面积约300余亩,潘姓葬坟已用地约100余亩,祖坟山东南面与江西坟和湖南山交界处有界碑为记,该界碑现保存完好,碑上刻有“界碑”二字。

以上情况摘自家谱和搜集整理。

评论 (1)

发表评论