潘赞化与潘玉良的故事

湖北广水潘成忠搜集整理

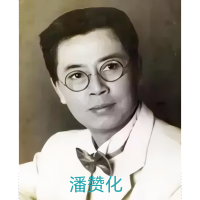

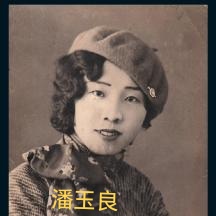

朋友们,你们可知道著名画家潘玉良吗?其实她姓张,叫张玉良。后来之所以改叫潘玉良,是和我们潘家的一位名人有关。我们潘家的这位名人叫潘赞化,他可不是一般的人物。他不仅成就了自己一生的官宦生涯,更主要的是他挽救、扶持、成就了一代世界大画师张玉良。你想知道她是怎样成为世界画坛大师的吗?那就先来看看潘赞化的故事吧!

潘赞化,1885年出生在天津。他是一位中国知名人士、诗人,同时也是《新青年》早期撰稿人之一。潘赞化的作品有《兴登堡元帅》、《法国名将霞飞将军》等。他的祖父曾是天津知府,因此潘赞化也算是个官宦子弟。在16岁那年,潘赞化在兄长潘缙华的影响下,参与了反对清廷封建统治的革命运动。为了躲避清廷的追捕,他与兄长一同逃到了日本,并加入了孙中山组织的兴中会,从此开始了革命生涯。1913年,潘赞化出任芜湖海关监督。刚到任不久,当地的富贾豪绅便向他发出邀请,为他接风洗尘。潘赞化表示将严守政府关税章程,他的生活和工作背景展现了他作为海关总督的职责和决心。他在16岁时就参与了反对清廷的革命运动,这表明他早年就对国家政治有着深刻的认识和参与。后来,他成为了辛亥革命的元老,并在革命后担任了多个职务,包括国民革命军的一个副师长和实业部专员等,他不仅是一位杰出的政治和军事领导者,也是一位对文化和艺术有着深刻影响的人物。尤其是通过他与潘玉良的关系,展现了他在支持和促进女性艺术发展方面的努力和贡献。

张玉良幼年父母双亡,14那年被嗜赌成性的舅舅卖进了妓院。张玉良在妓院做了3年的烧火丫头,被迫学艺唱曲。潘赞化刚刚来到芜湖时,当地乡绅为了讨好潘赞化,将他带到怡春园寻乐,又把张玉良送到了潘家大宅,让她好生侍奉总督大人。这一日张玉良向潘赞化说出了自己苦难的身世和遭受的冷嘲热讽,潘赞化便对张玉良动了恻隐之心,用两百银元将张玉良赎了出来。潘赞化新官上任就从妓院里买回一个雏妓,这本就是十分轰动的事情。他倒是毫不在乎,他让出自己的卧室给张玉良居住,自己睡在书房。张玉良不识字,他就买来小学的课本手把手教张玉良识字。潘赞化对张玉良的照顾完全出于对她的同情。一年后,潘赞化将张玉良一同带到了上海,住在法租界一座陈旧的石库门房子里面,他们的邻居就是陈独秀夫妇。潘赞化本以为张玉良只是在乐理上比较精通,随着两人相处的时间增多,他发现张玉良是一个非常聪明、好学的女孩子,陈独秀夫妇也很喜欢这个小姑娘。张玉良早就将恩人潘赞化当作了恋人,潘赞化后知后觉,来到上海才慢慢萌发爱情。不久之后,在陈独秀夫妇证婚之下,两人举行了简单的婚礼。婚后张玉良改名为潘玉良,以示对丈夫的感激之情。

结婚后,潘赞化没有像其他男人一样逼妻子在家相夫教子,而是到处给潘玉良寻求优秀的家庭教师来辅导她。婚后第三年,潘玉良跟随潘赞化来到了云南,和一名叫做洪野的画家学习绘画。这本来只是随便拿来打发时间的业余爱好,没想到潘玉良却在绘画上有着惊人的天赋。短暂的学习之后,她的水平已经胜过很多专业的绘画学生。在1918年,潘玉良报考了上海美专,取得了不错的成绩。潘玉良兴奋不已。然而,意想不到的是,她却被教务主任划去了名字,只因她曾是一名青楼女,怕破坏了学校的名声。洪野得知后,立即找到了当时的校长刘海粟。刘海粟是一位达观通明之人,他拿起笔就在榜单上写下了“潘世秀”三个字。这三个字,标志着潘玉良洗脱了青楼女的前世,从此成为了一名新女性。她对艺术的热爱由此开始,艺术对她的眷顾也以此为发端。潘玉良从此进入艺术生涯。其间,丈夫潘赞化是她的贵人,给了她新生,邻居洪野是她的伯乐,校长刘海粟是她艺术生涯的加速器。她也完美诠释了:越努力,越幸运。张玉良在“民国六大新女性画家”当中,是一个独特而异数的存在,此异数表现有二:只有她出身贫寒,也只有她长相丑陋。仅仅6年的时间,她从妓院里面一名不知道何去何从的悲苦姑娘,成为了美术学院里的高材生。当时国内刚刚兴起人体素描课,本院课程也开设了,但是人体模特却找不到。潘玉良为了能够学好这门课,在家中没人的时候,拉上窗帘,脱下衣服,对着镜子描摹自己的身体。她将这副人体素描命名为《裸女》,送到师生联合展览上展出。潘玉良的大胆作品轰动了学校,人们谈论的不仅仅是她的画技,还将她从前是妓女的历史,对她诋毁。(潘玉良于1931年创作的《我之家庭》)潘玉良在那段时期非常低落,她不知自己做错了什么,无法接受同学们的指指点点。时任美术学校校长的刘海粟耐心宽慰她,让她不必介意这些流言蜚语。 入学三年后,23岁的潘玉良在艺术上展现出过人的天赋,校长刘海粟认为学校已经没有老师能够辅导她了,在国内发展会限制了她,于是向她建议去法国学习画画。潘玉良本来并不抱有太大的希望。她惴惴不安地和潘赞化委婉地说出这件事,岂料潘赞化对出国一事十分支持,还帮助潘玉良争取到了公费津贴的名额。1921年,在黄浦江的码头,潘赞化和潘玉良告别,他送给潘玉良一个爱心吊坠的项链,打开吊坠,里面是两人的合影。他们结婚8年没有子女。潘玉良当年在青楼的时候,老鸨就已经给她喂了绝育的药物,从此之后就丧失了成为母亲的机会。潘赞化将她赎回来,从来不图她回报什么,也从来没有限制过她。在当时,能让妻妾求学深造的男子很少,更何况是送她出国。与其说潘赞化将她当作小妾,不如说将她当作了小女儿。送走了潘玉良,他依旧不停地给她寄生活费,后来潘赞化的事业出现了问题,不得不停止向潘玉良汇钱,潘玉良只能饿着肚子上课,极度营养不良,幸好她的画作获奖了,得到一笔奖金,让她熬过了艰苦的日子。

快要毕业的时候,潘玉良在法国遇到了曾经的校长刘海粟,校长邀请她重新回到学校任教。曾经被同学们嘲笑的潘玉良回到了母校,担任西画系主任。潘玉良用了6年的时间证明自己,31岁的她重新回到丈夫身边,她已经是名气赫赫的画家,第一次办画展就引起了很大轰动。

为了再提升自己绘画水平,她向潘赞化提出再次前往法国求学的想法,潘赞化知道她面临的矛盾和痛苦,再一次将她送上海轮,潘赞化心里舍不得,但一句挽留的话都没有说。只是没想到这一别,两人再也没有再见过面。1937年,潘赞化曾经给潘玉良写过一封情书:"六二老妪如少女,摩挲怪兽古雕镌。温柔敦厚仍如昨,文采风流未减前。"那时候的潘玉良62岁了,但在潘赞化的心目之中,她依旧是曾经站在潘家门外紧张踌躇的那个少女。潘玉良在法国,一直遵循三个原则:不恋爱,不改国籍,不和画廊签约,这三个原则都和潘赞化有关。她的内心再无法容纳另外一段爱情,她始终心心念念的想着在中国有她的爱人,对潘赞化忠贞不渝的情感始终如一,在最为孤寂的岁月里,身边有一位深爱她的男人一直在照顾她追求她,她却始终没有接受他。潘玉良能遇到潘赞化是多么幸运。在她弱小时,潘赞化伸出手救她于水火,不求任何回报。在她强大时,潘赞化松开手放她飞向海阔天空,不希望自己成为她感情上的累赘,只希望她成长为最好的自己。1959年7月,潘赞化在安徽病逝,潘玉良辗转得到这个消息后悲痛欲绝,她在自己的照片背面题字:"赞兄!你意中人的心,时时刻刻在你身边!"1977年7月22日,潘玉良病逝在异国他乡。潘玉良临终之前的遗言,是托好友将当年潘赞化送给他的吊坠还给潘家的后人。潘玉良穿着一身旗袍下葬,她不允许法国政府私自处理她的作品,叮嘱好友一定要将作品全部送回祖国。潘玉良的作品在法国一直搁浅到1983年,在多方努力之下,她的三千多幅作品最终被完整地送回了故乡安徽,收藏在安徽省博物馆之中。潘赞化成就了潘玉良,潘玉良还给他完完整整的真心。潘赞化是在芸芸众生之中找到一个女人,她才华横溢,她善良忠诚,从此以后倾尽所有成就她。在那个男女地位极为不平等的社会之中,潘赞化这样的男人绝无仅有。最伟大的爱情,从来不是互相占有,而是让对方感觉到爱却没有被爱的负担,累却没有被累的心烦。勇往直前,没有顾虑,真爱到永远。

评论 (0)

暂无评论,快来抢沙发吧!

发表评论