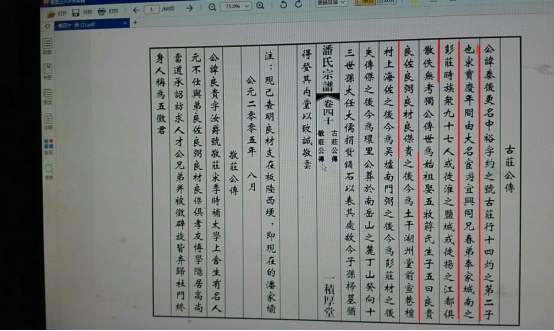

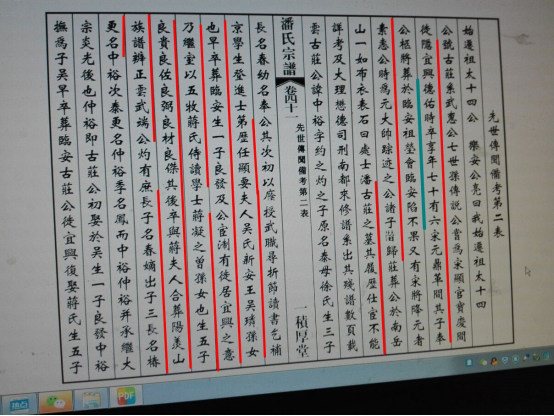

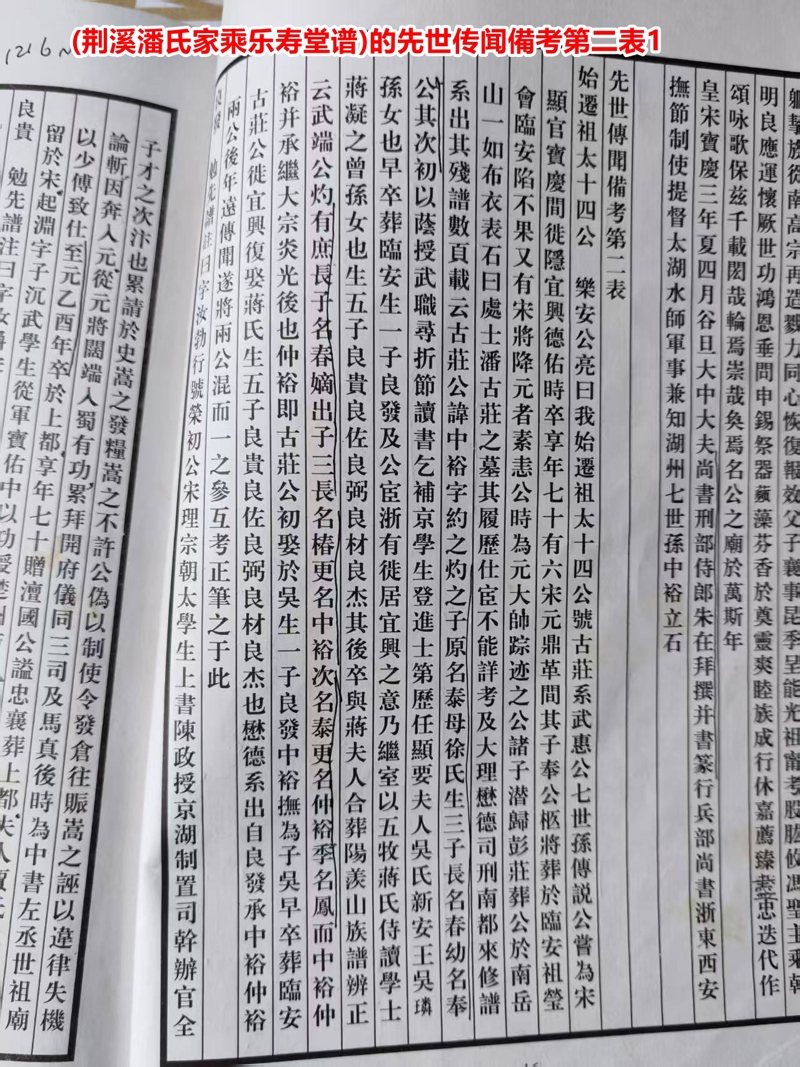

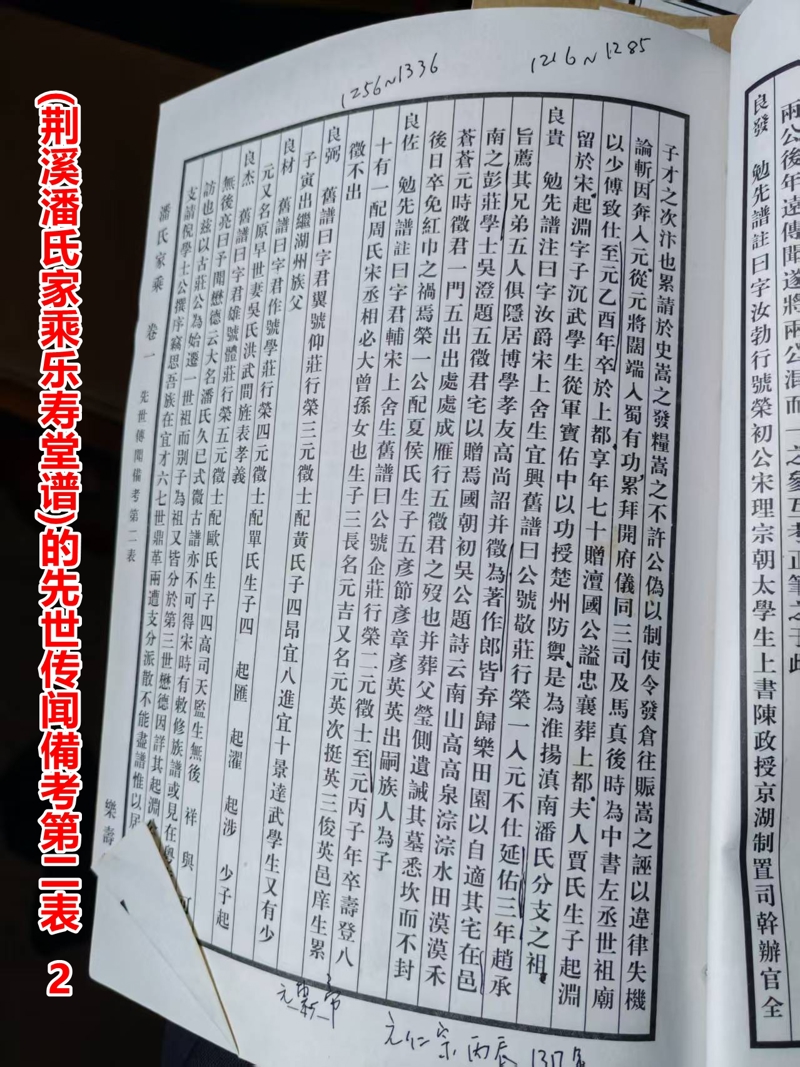

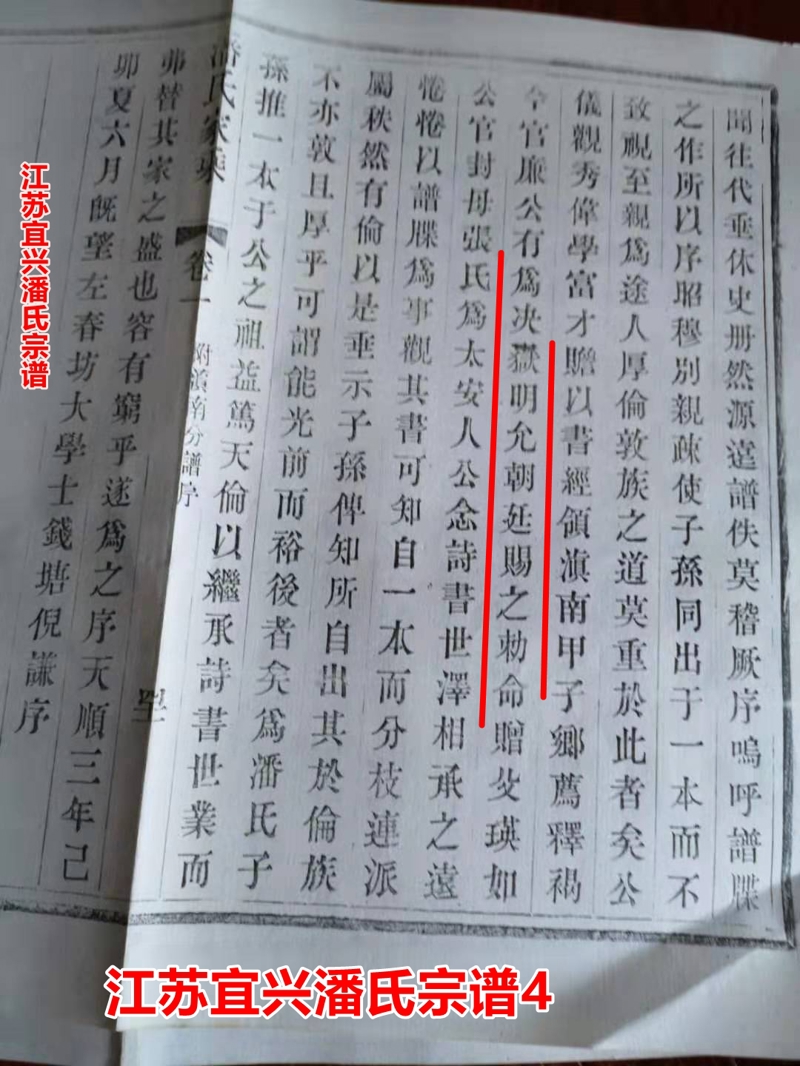

查询江苏江阴、宜兴潘氏家谱,谱上讲一世祖泰,又名仲裕号古庄字约之;宋宝庆年间,都统制辖宜兴,因家焉封长兴子,致仕宜兴县南之彭庄;德佑元年卒,享年七十四,葬南岳山簏,配吴夫人;生子良发嗣于春,后继室五牧蒋夫人、生子五良贵、良佐、良弼、良材 良傑。后世分修谱后,在勉先族谱上,对第二代祖良发的记录是这样的:

良发字汝勃,号荣初公,宋理宗太学生,上书陈政授京湖制置司幹办官。全子才之次汴累.累请於史嵩之发粮,嵩之不许,公伪以制使令发仓往赈,嵩之诬以违律失机论斩。因奔入元从元将濶端,入蜀有功,封为开府仪同三司,马真后时为中书左丞,二世祖公以太傅致仕至。

谱上提到四个历史人物:

全子才在《中国通史》卷五记载:“公元1254年六月,理宗赵昀命全子才等率军入汴京,蒙古守将在汴京杀害了崔立降宋,这对南宋本是一个很好的事。宋将赵葵自滁州(安徽滁县)入泗州(江苏北部盱眙),在汴京与之会合。七月,洛阳被宋兵攻破,洛阳几乎成了一片废墟。宋军军饷粮草无着,蒙古大军闻风而来,将洛阳团团围住。这一仗打下来,宋军虽没有被打得溃不成军,但粮食短缺,只得弃城撤退。宋军驻汴京,也由于朝廷断粮饷,已守不住,待蒙古大军将黄河决口引水淹没汴京城,只得撤兵。”中正元年六月,全子才带兵进了汴京,接掌兵部尚书。京河制置使兼淮东制置使赵葵,率主力也抵汴京。赵葵一见了全子才,就责问他:“我们原是要据关守河的,现在离汴已有半个月了,若不赶去洛阳和潼关,何待耶?”全子才以实情相告:粮饷未集,无法进兵。按照宋军原来的战略部署,部队确实应该直扑洛阳、潼关,完成对蒙军的战略防线。但是现实情况是根本无法出兵!

史嵩之: (1189年—1257年10月6日^ [1]^ ) ,字子由,一作子申,鄞县(今浙江宁波)人。南宋大臣,尚书右仆射史浩之孙、右丞相史弥远之侄。

嘉定十三年(1220年)进士,调光化军司户参军。后任襄阳户曹,历任襄阳通判、京湖制置使、

端平三年三月,宋襄阳北平主将王旻以襄阳降于蒙古。第二年,蒙古东路军的一支自光州(河南潢川)下复州(湖北沔阳),又转而攻打黄州、蕲州、安庆府,当地的守臣都弃城逃走了。史嵩之便下檄文让孟珙从江陵前来增援,孟珙率军来救,连续三战三捷,相继收复了信阳、樊城、光化和襄阳。史嵩之则被理宗擢为参知政事,督视京湖、江西军马,开府鄂州,成为大宋全线的最高统帅。

这些仗虽然是孟珙率军打的,但史嵩之总指挥,功劳自然少不了他的一份。

元将濶端又名阔端全名孛儿只斤·阔端,窝阔台次子,太宗时,册封西凉王,受封西夏故地(其实是封国性质),驻屯凉州西凉府,今武威市凉州区。统治甘肃、西藏、青海、宁夏、内蒙西部、新疆东南部分、陕西全境,1235年,领兵攻秦、巩,收降金巩昌守将汪世显。次年,率兵由大散关征南宋,攻取成都。1239年,遣部将道尔达答刺罕率兵南进乌思藏,击败反抗各部,直抵尼婆罗边界地区,掌握吐蕃地区政治大势,不久致书招降萨迦班智达。此时期的阔端实际上是大蒙古国的吐蕃事务总管,全面负责经营事宜。

马真后: 全名乃马真氏蒙古窝阔台汗之妃(可敦),名脱烈哥那。1241年窝阔台汗去世,其长子贵由尚未远征归来。于是,脱烈哥那可敦因而摄政五年之久,是为“乃马真摄政”。 史称乃马真后,

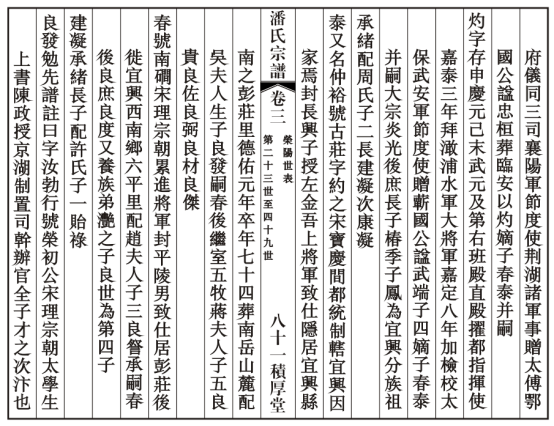

通过对历史资料的查阅和苏南潘氏的记录,对第二代先祖良发公的生平进行了分析:宋理宗年间,在时任京湖制置司史嵩之手下当幹办官。公元1234年六月,蒙古人入侵洛阳,理宗赵昀命全子才等人带兵攻打汴京,七月,宋兵攻进洛阳,洛阳几乎成了一片废墟。蒙古人得了消息,发兵南下,将洛阳团团围住。一场恶战下来,宋军因粮食短缺,只得弃城撤退。宋军在汴京,因朝廷粮饷匮乏,已是捉襟见肘,全子才多次请京湖制置司史嵩之求援,都被拒绝。良发公很是堪忧,无奈伪造京湖制置司史嵩之的制置使令,秘密调粮救济守汴梁的宋军。嵩之得知,诬陷良发公违律,欲杀之为快,不得已而逃,入元朝境内良贵公降从蒙古汗国宗王、大将。后随孛尔只斤·阔端进蜀,1235年攻占成都.后来又因为军功,并因立战功拜开府仪同三司。乃马真后摄政时官拜为中书左丞,以晚年在元世祖忽必烈时授少傅,致仕至回宜兴归隐养老。这一系列的经历,与当时混乱的社会和政治背景完全吻合。

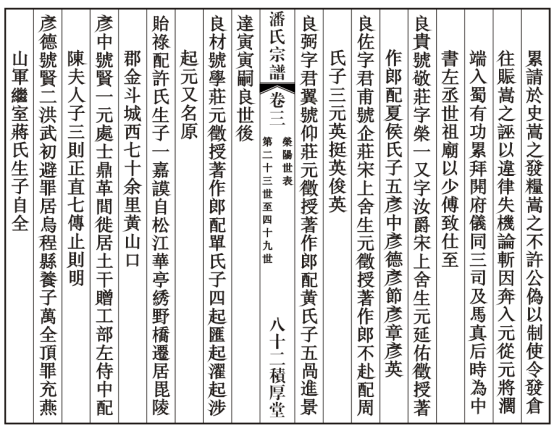

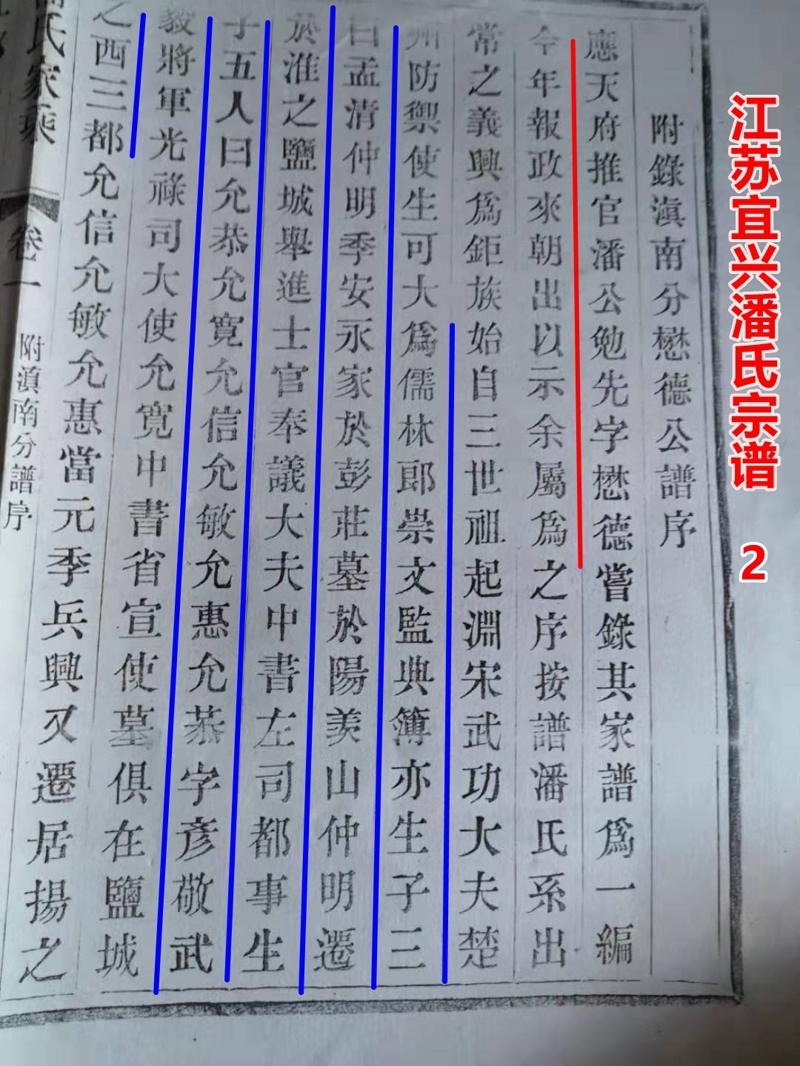

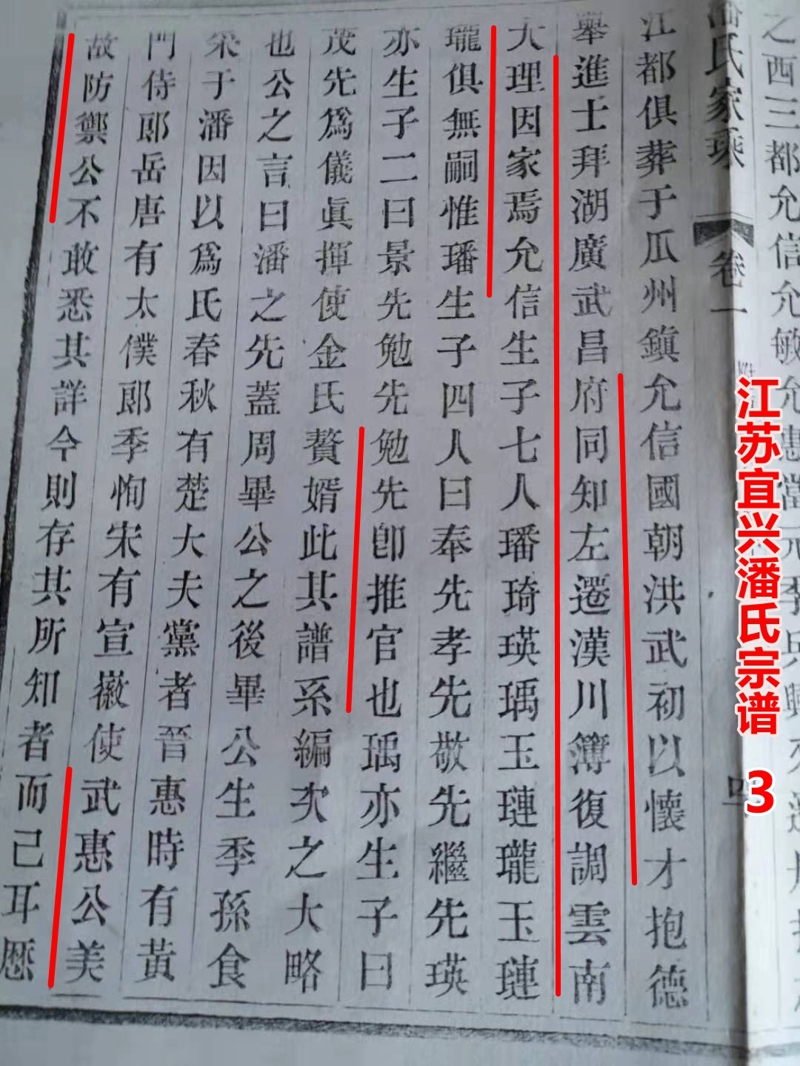

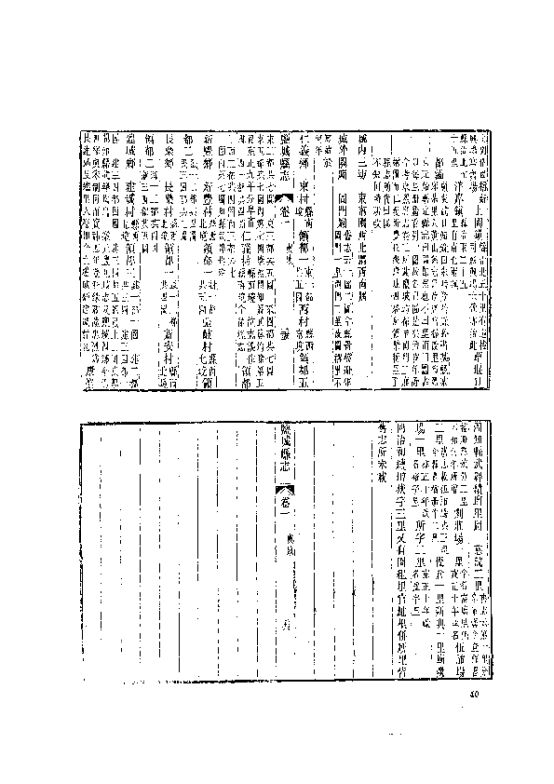

《宜兴勉先古谱》滇南与淮扬支派一书中记载,良发公之子起淵公,生于南宋末年,仕元官拜楚州防御使。起淵公生子可大公,可大公生子三人,即孟请,仲明,季安。季安公为修宜兴古谱而居彭庄,葬于南岳。明朝初年,仲明公举进士在盐州为官,官奉议大夫,中书左司都事。生子五人,允恭,允宽,允信,允敏,允惠。允信公国朝洪武晚,以怀才抱德举进士,拜湖广武昌府同知,左迁汉川薄,復调云南大理因家焉。允信公国朝洪武晚,以怀才抱德举进士,拜湖广武昌府同知,左迁汉川薄,復调云南大理因家焉。允信生子七人。后允恭公又官拜武毅将军光禄司大夫,允宽官拜中书省宣使,两人都住在江都的西边三都盐城。允信、允敏,允惠明始建文年兵兴,并迁至扬州江都,皆葬于瓜州镇。也就是说,在大理当官的允信兄弟,又被安回江苏葬在了扬州。所以仲明的那一脉,被称作淮扬滇南一脉。但是允信的后代留在云南大理、滇南,而允敏,允惠的子孙却在分布于扬州江都、瓜州镇生活。允恭,允宽的子孙则在盐城当时属准安府,

网上查阅盐城地方志及向盐城宗亲打听,都找不到盐城之西有叫” 三都” 的地名,个个说盐城自古没有叫” 三都” 这个地方,百得不思其解。后偶然查阅到盐城夏氏在夏氏宗亲网网上,发表的<为什么盐城遗爱堂以七六公为一世祖>一文,说夏氏第一世始遷祖七六公諱號與生卒年月俱失傳,娶傅氏失所生三子長源一次源二源三。又娶單氏乃張三四都單家莊單院判女也,公業儒居本縣永福鄉仇垛西三都沙溝鎮。“盐城西三都”这个名字,并不是一个官方的名字,而是因为这个原因,原住民们对盐城和沙沟镇之间的称呼!盐城县志沙沟镇现在虽然隶属于江苏省兴化市,但在很久以前,它就属于淮安盐城县,是盐城县为数不多的几个大镇之一,也是西南乡的政治、文化、经济中心,因此,这里也成了盐城县最大的一个乡镇。在明清时期,沙沟镇的辖区内有兴化市的沙沟镇,盐城的北龙港镇,大纵湖镇,而盐城的西三都,则是宝应县的射阳湖镇,沿河镇的建湖恒济镇,盐城县城的西边!

总之,从宜兴迁移到盐城、扬州的这一支,是宜兴宜兴第三世祖起淵公,元代官拜楚州(淮安)防御使,一直居住在淮安。元朝中后期仲明公以进士身份正式入盐城为官;他的儿子允恭武毅将军光禄司大夫,到盐城为官。那时候他不可能住在乡下,他去世后,安葬在盐城城西的三都沙沟镇!这一算经宜兴二世祖良发后代,到洪武年六世祖允恭允宽六兄弟,已有五代人在淮安府境内生活与工作了。也就是说,他们的后裔分布的范围,应该是从盐城老城开始,一直延伸到沙沟镇,具体包括盐城老城区、兴化以北、宝应以东、建湖以南这一片地方。

后来苏南潘氏族谱上又记载,宜兴淮扬派系中出生于云南大理的八世祖讳勉先、字懋德景泰年进士,南京刑部右侍郎。他在南京做官时,也曾回宜兴主持了一次编修宗谱,勉先公主修的这次宜兴族谱,称为“勉先古谱”在后世战乱中损坏仅存残篇。这些情况足以证明江阴与宜兴等地潘氏宗谱上二世祖良发,他的后裔整个明朝时期在云南大理以及淮安盐城建湖兴化等地是扎下根来的!只是以后分修谱后不相互往来,再加上明清战乱解放后文革破四旧导致谱谍毁失,宜兴迁出潘良发后裔再也没了音讯了!望今重点原籍在盐城.、兴化、宝应、 建湖, 和扬州江都区与瓜洲镇与云南大理等地,潘氏宗亲能关心并帮忙一下线索,时间节点是元代到明初。

另外分析: 我前天得到一盐城宗亲说他们祖先是钮家巷的,是洪武年“红巾赶散”去了苏北,可是要知道苏州钮家巷潘氏是明末清初时才到苏州开基的,时间比“红巾赶散”晚了二百年的家族,怎么可能会有人早在洪武年就迁到苏北呢?足以证实目前苏北自称洪武年“红巾赶散”潘氏中,肯定还有有其他原因迁到苏北的,不全是被朱元璋赶到苏北的垦荒移民,。洪武三年(公元1370年),迁苏、松、杭、嘉 、湖诸府之民4000余户至临濠垦田。又移江南民14万户于凤阳府。泗州、盱眙为交通要道,经明末大乱,人口锐减 ,时均属凤阳府,故迁移的14万户中,有相当一部分安置于泗州和盱眙,又陆续将江南的人民迁徙到淮安府境,这是最初二次“红巾赶散” 时间表。

所以元末明初,刘福通与元军在江淮交战,此时从苏南逃到苏北,岂不是自寻死路?所以元代时迁到苏北的都是士绅工商人士。只是这一部分苏北潘氏因年代久远,又因族谱失传,再加上一代代人的误传,才被误认也是洪武年间“红巾赶散”的范围。

有线索盼联系江苏江阴潘明山手机15961522850微信同号

江苏省宜兴市潘杏华手机15961505377

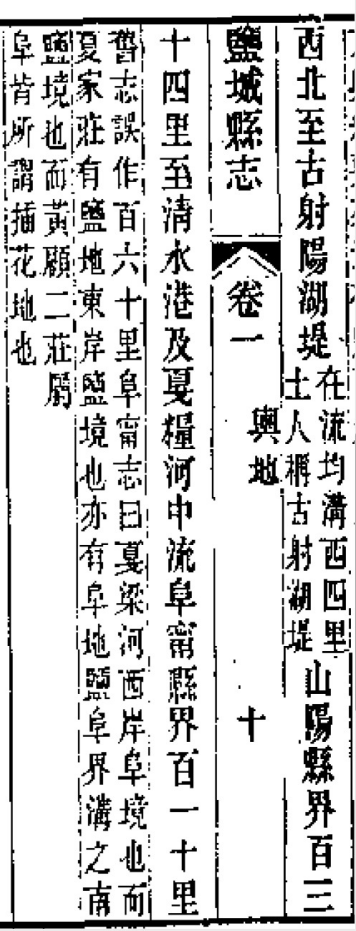

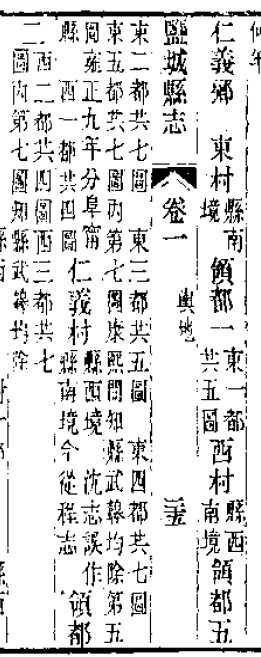

今查盐城县志,确定古盐城西部管辖范围如下:

**西南至****大纵湖,**中流距兴化县城九十里,

西至****沙沟镇湖荡及射阳镇距高邮城九十六里,距宝应县城九十里。

盐城县志说县境西北至古射阳湖堤,在流均沟西四里处,距山阳县城一百三十里**,苏北宗亲讲在盐城市盐都区龙潭东路南北龙港村有不少潘姓人!**

北至草堰口距阜宁县城七十里

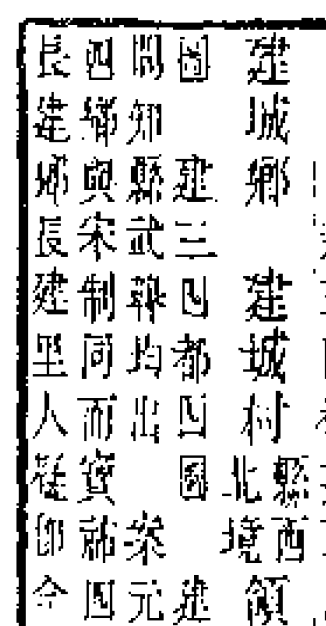

今查盐城县志汉代的盐渎县城**,**在今天盐城老县城西北建城乡在县西北境,领辖一都,二都,三四都!据《光绪缙云县志》卷一《疆域》记载,清代缙云有“八坊、二巷、五乡、十一里、一镇、二十九都。”[1]179坊、巷、乡、里、镇、都等作为古代基层社会中的行政区划单位,古代国家设置基层行政区划的主要目的是出于对地方社会进行管理,尤其是出于对国家人口及土地进行有效管理的需要,“都”与“里”的设置也是应此而生。所谓的“都”据学者考证其原始含义为“小邑之称也”。而“乡都之制起于南宋”。合保为都,合都为乡,合乡为县,版权归作者所有,“都”在行政区划上大于“保甲”,也即在一般概念上大于村庄,但小于乡.

北至草堰口距阜宁县城七十里

今查盐城县志汉代的盐渎县城**,**在今天盐城老县城西北建城乡在县西北境,领辖一都,二都,三四都!据《光绪缙云县志》卷一《疆域》记载,清代缙云有“八坊、二巷、五乡、十一里、一镇、二十九都。”[1]179坊、巷、乡、里、镇、都等作为古代基层社会中的行政区划单位,古代国家设置基层行政区划的主要目的是出于对地方社会进行管理,尤其是出于对国家人口及土地进行有效管理的需要,“都”与“里”的设置也是应此而生。所谓的“都”据学者考证其原始含义为“小邑之称也”。而“乡都之制起于南宋”。合保为都,合都为乡,合乡为县,版权归作者所有,“都”在行政区划上大于“保甲”,也即在一般概念上大于村庄,但小于乡.

明清时期盐城县的建城乡与建城村在今天什么地方?

评论 (0)

发表评论