文/江阴市潘明山

图片丽水市潘志良提供

古瓷片惊现,“潘” 字初露神秘面纱

在浙江省丽水市缙云县壶镇镇东山村,一次偶然的发现,如同一颗石子投入历史的长河,激起层层涟漪。这里出土了宋~明初时期的“缙云大溪滩窑系”瓷器残片,而其中一块带有 “潘” 字底款的瓷片,瞬间吸引了众人的目光,也拉开了探寻古代 “潘” 字写法奥秘的序幕。

“缙云大溪滩窑系”,作为中国古代陶瓷史上的被蒙尘的明珠,历经数百年的发展,其瓷器以精湛的工艺、优美的造型和独特 。从宋代的蓬勃发展,到元代的繁荣昌盛,再到明中的持续辉煌,“缙云大溪滩窑系”瓷器不仅是实用的器具,更是承载着时代文化与艺术的珍品。而此次东山村出土的这批瓷器残片,无疑为研究龙泉窑的历史提供了新的实物资料。

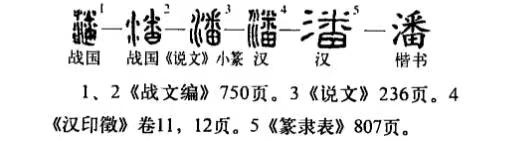

“潘” 字溯源:从甲骨文到宋、明的演变轨迹

汉字,作为中华文化的璀璨瑰宝,承载着数千年的历史与文明,每一个汉字的演变都宛如一部微缩的史书 ,“潘” 字亦不例外。其起源可追溯至遥远的甲骨文时期,那时的文字刻于龟甲兽骨之上,笔画简约古朴,“潘” 字的形态也带着鲜明的时代特征。甲骨文中的 “潘” 字形似 “几”,虽简单却象征着家族家庭内部的管理与组织,犹如一棵大树的根基,寓意着家族的繁衍与传承 。

时光流转,历史的车轮驶入秦汉时期。这一时期,中国社会发生了巨大变革,政治上的大一统促进了文化的融合与发展,汉字也迎来了重要的演变阶段。此时的 “潘” 字,在形态上比甲骨文时期更为复杂,线条更加流畅美观。其含义也悄然发生变化,除了与家族紧密相连外,还延伸至代表帮派、黑社会等有组织的暴力团体,反映出当时社会结构的复杂性与多样性 。

随后,隶书登上历史舞台。隶书起源于秦朝,其笔画粗细相间,线条结构化,极具书法美感。在这一时期,“潘” 字的形象更加凝练,线条愈发清晰。它所代表的意义进一步拓展,除家族、暴力团伙外,还涵盖了世家、政治势力和名门望族等概念,从一个侧面展现出当时社会阶层的分化与固化 。

而当历史的指针指向宋晚至明中时期,“潘” 字的写法在继承前代的基础上,又展现出独特的时代风貌。从东山村出土的“缙云大溪滩窑” “潘” 字底款瓷片来看,古人用毛笔书写的落款文字右上的笔画没有一撇,呈现出一种与现代写法略有不同的形态 。这一细微变化,或许与当时的书写习惯、书法风格以及制瓷工匠的个人书写偏好等因素有关 。在宋元时期,书法艺术达到了新的高度,各种书体百花齐放,不同地区、不同流派的书法风格相互影响、相互交融 。制瓷工匠在书写底款时,可能会受到当时流行书法风格的熏陶,从而在 “潘” 字的写法上留下时代的印记 。同时,不同的窑口、不同的工匠,在书写过程中也会加入自己的理解与创意,使得 “潘” 字在保留基本形态的前提下,呈现出多样化的书写风格 。

“缙云大溪滩窑系”“潘” 字瓷片特写:右上无撇的独特造型

当我们将目光聚焦在这块“缙云大溪滩窑系” “潘” 字底款瓷器残片上时,便能清晰地看到这个 “潘” 字右上笔画没有一撇的独特造型 。它墨书“潘”字静静地躺在那里,虽历经岁月的侵蚀,却依然散发着神秘的气息,墨水沁已浸入肌体,仿佛在向我们诉说着那段被尘封的历史 。

从瓷片上看,“米”与“田” 部傍的笔画粗细均匀,线条流畅自然,虽没有现代汉字那般规整,但却充满了古朴的韵味 。其右上部分,本该是一撇的位置,却被巧妙地省略,使得整个字的重心微微向左偏移,给人一种独特的视觉感受 。与同时期其他文献资料、书法作品中出现的古 “潘” 字写法相比,这种右上无撇的写法显得格外与众不同 。在那些常见的写法中,“潘” 字的右上一撇或长或短,或直或弯,但都是完整存在的 。而这块瓷片上的古 “潘” 字,却打破了这种常规,这种差异无疑为我们的研究增添了更多的趣味性和挑战性 。

那么,这种独特的写法究竟蕴含着怎样的特殊意义呢?或许,这与当时的文化背景有着密切的关系 。在宋元时期,文化艺术蓬勃发展,各种思想观念相互碰撞、交融 。在这样的大环境下,文字的书写也不仅仅局限于传统的规范,而是更加注重表达个人的情感和思想 。古代制瓷工匠在书写 “潘” 字底款时,可能出于某种特殊的寓意,故意省略了右上的一撇 。例如,“水、田、米” 在中国传统文化中都有着重要的象征意义 。水,是生命之源,象征着滋润与生机;田,是人们赖以生存的基础,代表着土地和丰收;米,则是粮食的代表,寓意着富足与安康 。将这三个字组合在一起,恰好构成了 “潘” 字的主体部分,而省略右上一撇后,“潘” 字看起来更加简洁明了,也更加强化了这种 “有水有田又有米” 的意象,寄托了人们对美好生活的向往和祈愿 。

此外,这也可能与当时的书写习惯有关 。在古代,书写工具和书写环境都相对简陋,毛笔的使用需要一定的技巧和熟练度 。制瓷工匠在书写底款时,可能为了追求书写的速度和效率,或者受到毛笔笔尖的磨损、书写时的力度等因素影响,无意中省略了右上的一撇 。久而久之,这种写法在当地的制瓷行业中逐渐流传开来,成为一种具有地方特色的书写风格 。

“有水有田又有米”:拆解 “潘” 字结构密码

深入剖析 “潘” 字,其由 “氵” 与 “番” 组合而成,“番” 字又可进一步拆解为 “采” 与 “田”,“采” 字恰似人手在摘取果实,与 “米”与“田” 部傍相呼应,共同勾勒出 “有水有田又有米” 的独特意象 。这一结构绝非偶然,而是与宋元时期的社会经济和文化紧密相连 。

在宋明时期,中国的农耕文明达到了相当高的水平 。农业生产是社会经济的基础,人们对土地、水源和粮食的依赖程度极高 。水,对于农业灌溉至关重要,是农作物生长的命脉 。有了充足的水源,农田才能得到滋润,庄稼才能茁壮成长 。田,作为土地的象征,承载着人们的辛勤劳作和对丰收的期盼 。每一寸土地都蕴含着农民的汗水和希望,他们在田地里播种、耕耘,期待着秋天的收获 。米,则是人们辛勤劳作的成果,是生活的基本保障 。在那个时代,粮食的丰收意味着生活的富足和安定 。

“潘” 字所蕴含的 “有水有田又有米”,正是对这种农耕生活的生动写照 。它不仅体现了人们对自然的敬畏和依赖,更反映出当时社会对美好生活的向往和追求 。在龙泉窑 “潘” 字底款瓷片上,这种意象通过省略右上一撇的独特写法得以强化 。制瓷工匠或许是希望通过这种方式,将人们对美好生活的祈愿永久地铭刻在瓷器之上 。当人们看到 这个独特的 “潘” 字时,心中便会涌起对丰收、富足和安宁生活的向往 。

从文化层面来看,“潘” 字结构也与中国传统文化中的 “天人合一” 思想相契合 。“天人合一” 强调人与自然的和谐统一,认为人类是自然的一部分,应当顺应自然、尊重自然 。在 “潘” 字中,水、田、米这些自然元素的组合,体现了人们对自然的认识和理解,以及对人与自然和谐相处的追求 。这种思想贯穿于宋元时期的文化艺术、哲学思想等各个领域,成为中国传统文化的核心价值观之一 。

瓷片 “潘” 字背后的宋元社会图景

在宋明时期,瓷器落款文化极为兴盛,每一种落款都蕴含着独特的信息,成为后人了解那个时代的重要窗口 。而东山村出土的龙泉窑 “潘” 字底款瓷片,无疑是其中一块珍贵的拼图,它为我们打开了一扇窥探宋元社会的大门 。

从落款文化来看,宋晚至明中时期瓷器的款识内容丰富多样,形式也多种多样 。有的是作坊标记,用以表明瓷器的生产作坊;有的是工匠姓名,体现了工匠对自己作品的署名;还有制作年份、吉祥语、宫殿名称和宫廷用瓷专用款铭等 。这些款识不仅是简单的文字记录,更是当时社会经济、文化、艺术等多方面的体现 。

那么,这个 “潘” 字在当时究竟代表着什么呢?一种可能是代表窑厂主人的姓氏 。在宋晚至明中时期,许多窑厂都是家族式经营,窑厂主人会在自己烧制的瓷器上标注姓氏,以彰显所有权和品牌 。如果 “潘” 字代表窑厂主人姓氏,那么可以推测,当时可能存在一个以潘姓家族为主导的窑厂,他们在龙泉窑的发展历程中留下了独特的印记 。这个家族或许凭借着精湛的制瓷技艺和良好的商业信誉,在当地的制瓷行业中占据了一席之地,其生产的瓷器不仅在国内市场上流通,还可能远销海外 。

另一种可能是代表制作工匠的名字 。在古代,工匠们对自己的手艺充满自豪,他们会在自己制作的器物上留下名字,以展示自己的技艺和成就 。如果 “潘” 字是工匠的名字,那么这位潘姓工匠必定是一位技艺高超的制瓷能手 。他在制作瓷器时,不仅注重瓷器的实用性,更追求艺术美感 。他精心绘制的 “潘” 字底款,或许是他独特的标识,也是他对自己作品的一种承诺 。通过研究这个 “潘” 字的写法和风格,我们甚至可以推测出这位工匠的书法水平和艺术风格,以及他在当时制瓷行业中的地位和影响力 。

当然,“潘” 字也有可能具有其他含义 。它也许是某个特定的记号,用于区分不同批次的产品,或者是代表着某种特殊的用途或寓意 。在古代,瓷器不仅是日常生活用品,还常常被用于祭祀、礼仪等重要场合 。有些瓷器上的款识可能与这些特殊用途有关,寄托着人们的信仰和祈愿 。例如,一些瓷器上会刻有吉祥语或图案,以祈求平安、幸福、丰收等 。“潘” 字是否也蕴含着类似的寓意呢?这还有待进一步的研究和考证 。

无论 “潘” 字代表着什么,它都为我们研究宋晚至明中时期的社会、经济、文化等方面提供了宝贵的线索 。通过对这块瓷片的研究,我们可以了解到当时龙泉窑的生产规模、制作工艺、市场流通等情况,进而推测出宋元时期整个制瓷行业的发展状况 。同时,从 “潘” 字的写法和结构中,我们也能感受到当时的文化氛围和人们的思想观念 。它就像一把小小的钥匙,虽然不起眼,却能打开历史宝库的大门,让我们一窥那个遥远时代的风貌 。

评论 (0)

发表评论