2009年6月6日,《世界潘氏文化研究会》的主要创始人之一、我们尊敬的潘可权宗长,长期以来,为潘氏文化的研究,走南闯北、东奔西走,终因劳累过度、身患绝症,与世长辞了。岁月匆匆,不觉又是一年,在快到可权先生逝世一周年纪念日的时侯,特撰写此文,以示对可权先生的追念。

一去防城港访可权

我认识可权先生,那是在2005年。

那年正月初一的上午,我接到一个陌生的长途电话,对方自称潘可权,说是从浙江丽水潘氏宗亲那里得知我的名字和电话号码的。我对可权先生的大名早有耳闻,只是从没有联系和见过面。现在,居然在电话中相识了,又是在大年初一,心里非常高兴。

从此以后,我和可权先生经常在电话中进行联系和交流,共同探讨潘氏文化研究中的一些问题,重点是筹划召开《世界潘氏文化研究会》第一次代表大会、修撰《世界潘氏总谱》以及为历史上的潘美正名等问题。为了进行更加具体细致的讨论,他多次邀请我去他防城港的家中,面商有关事宜。

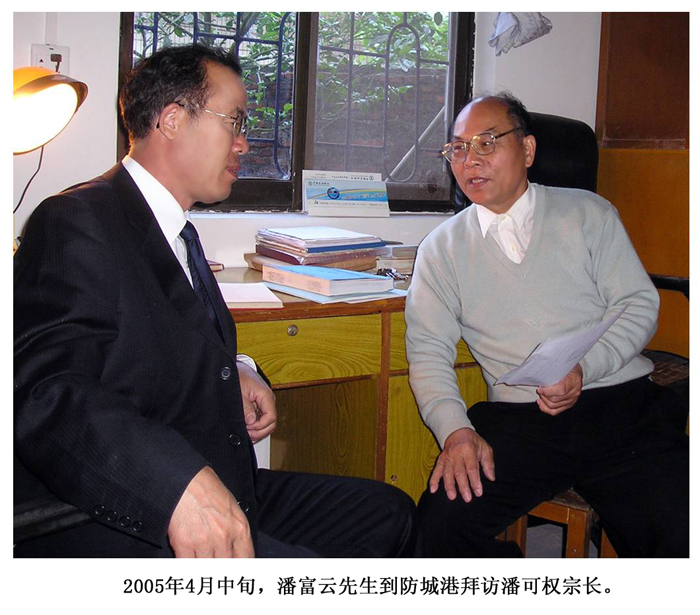

2005年4月初,我专程去拜访可权先生。我到南宁后即打电话给可权,此时可权正好回宾阳老家扫墓,我在南宁等侯他返程后,才去了防城港。那天到达时已是晚上10点,他到车站接我,然后带我到预订好的旅馆休息。

第二天,可权接我去他家。在他家里,我们进行了多次交谈,有时是深夜长谈。我们的话题广泛,从潘氏文化研究的现状,到今后潘氏文化研究的发展方向等等。重点还是关于修撰《世界潘氏总谱》和为历史上的潘美正名等问题。他建议我把研究的重点放在为美公正名的课题上,而他则把重点放在修撰《世界潘氏总谱》上,我同意了他的分工和建议。

从交谈中得知,可权先生为潘氏文化的研究,化费了大量心血。他孜孜不倦地进行了二十多年的走访,各省各地的潘氏居住地,只要他一有线索,就马上进行联系。他的足迹,遍布全中国二十多个省市区。从时间上到经济上,付出巨大。即便是海外的宗亲,凡是能联系上的,他也尽量联系。在他的电话本上,密密麻麻地记载了海内外宗亲的地址号码。他的家里堆满了各省各地的潘氏族谱,他的桌上堆满了世界各地潘氏宗亲们的信件。他每天都要阅读各地族谱,还时不时地和世界各地的宗亲进行电话交流,工作量之大,可想而知。他就是这么一位不知疲倦,不知劳累的把晚年生活的主要精力放在对潘氏文化研究中的长者,对他的敬意,不觉油然而生。

二去防城港会可权

2005年10月下旬,我应可权先生的再次邀请,又去了防城港。这次去的目的有二:

一是商讨召开《世界潘氏文化研究会》第一次代表大会的有关事谊,起草有关会议通知和文件。可权先生不会电脑,不会打字,而我刚好学过。他说:现在还不能到外面去打印文稿,尚未决定的事没有必要被外界知道。因此,要我去他家里完成这个任务。

二是我已撰写完成为历史上潘美正名的文章初稿,顺便带去征求他的意见。

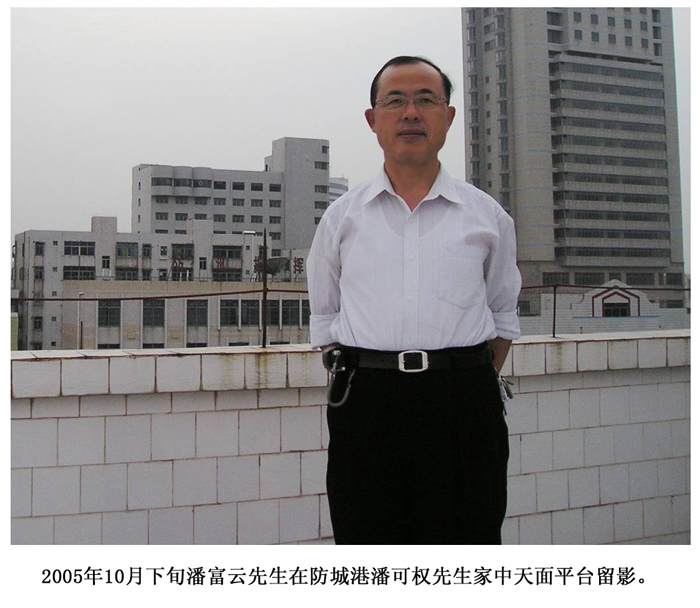

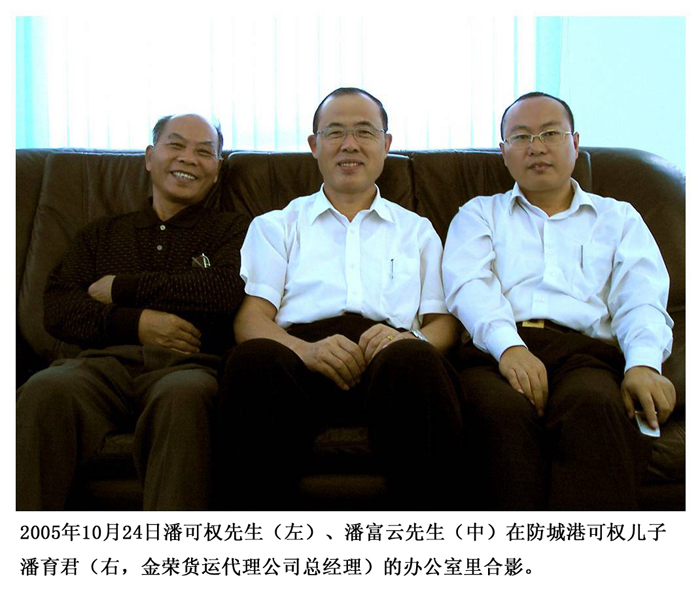

这一次,可权先生安排我住在他儿子潘育君先生的金荣货运代理公司。我一到,可权就领我上了六楼,在那楼层中为我准备了一个简单的套间,有冲凉的地方。他的女儿育英,早已为我打扫好房间并铺好床铺。一出房间,就可以进入天面平台。平台上可以做操、锻炼身体;平台上的视野也很开阔,能看到大半个防城港。

可权先生在一楼有一个房间,是他休息和写作的地方,我们就经常在他那房间中讨论问题。

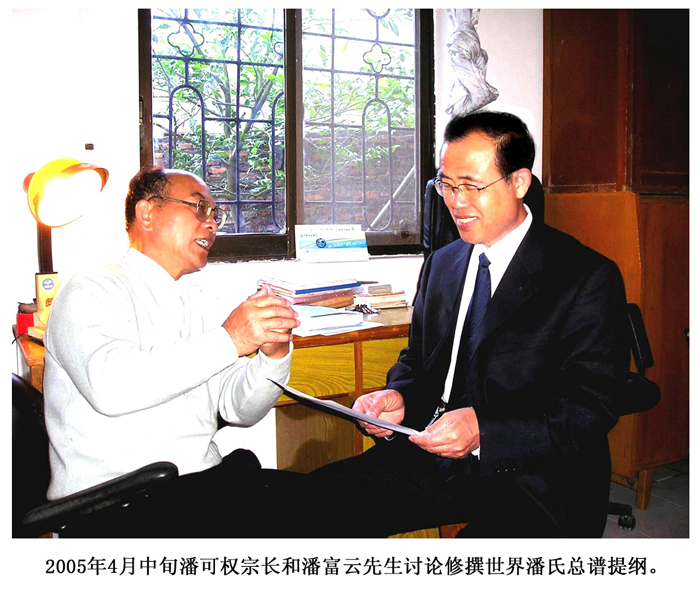

我们讨论的中心议题,就是关于修纂《世界潘氏总谱》。

对于修纂《世界潘氏总谱》,他的决心很大,想一气呵成。但我觉得这个课题太大,不是一下子能够完成的,可能要通过一代人甚至几代人的艰苦努力才能完成。

我的理由是:总谱的修纂必须要将世界潘氏百分之九十以上的人口收入谱中,才能叫做《世界潘氏总谱》。最低也不得少于百分之八十,就目前的财力和人力而言,还难以把全世界百分之八十以上的潘姓人口发动起来;即便是发动起来,也需要一个专门的班子来承办,需要大量的人力和经济,方能完成。而现在,条件尚未具备,还很难做到这一点。

因此,我主张分两步走:

第一步,是先拟定好一个《世界潘氏总谱纲目》,并组建好一个写作和把关的班子。这就是说,首先要由这个班子把潘氏历代的世系理清楚,理清世系的工作是需要统一认识的。因为各地同一祖系的代系都存在差别,有的名讳不同,有的时间不同,还有不同祖系的就更加复杂。那么,以谁的为准呢?这是不能轻易下结论的,必须进行反复的论证。可想而知,这项工作不是一年两年能够完成的。但这件事又不能迥避,又必须把它做好做细,只有把这项工作做好了,有了基础,才能再按支系由各地遵照总纲去完成修谱。

第二步,是将各支系修纂完成的支谱汇总并统一编辑成总谱。

愚以为这样做,成功的把握性大些。至于具体时间,要根据实际运作的情况来定,不能操之过急。我说:昔日曾文正公统一天下曾氏班名字派,首先就是从统一世系做起的。此法我们不妨予以借鉴。

当然,也不排除,还有其它更好的办法。

可权先生听了我的意见后,觉得有道理。于是,就要我起草了一个《关于修纂〈世界潘氏总谱〉纲目》的文稿,共29条。他审定后,就由我用他儿子育君公司的电脑打印了出来。与此同时,还起草打印了《世界潘氏文化研究会(筹)》关于召开第一次代表大会的会议通知等文件。

关于为历史上的潘美公正名的问题,我将撰写好的文稿给他看。他详细地进行了阅读,并斟酌了几天,然后,他提出了几条中恳的意见。

这篇文稿,后来我又分别征求了湖北潘成忠和贵州潘德富两位宗亲的意见,得到他们的积极支持,他们也提出了补充和修改意见。最后按照成忠先生的建议以《潘美英名不容玷污》的书名定稿,全文三万多字。定稿后的2006年,通过潘朝阳先生,先后发表在福建省的《政协天地》和《荥阳潘氏》上。之后,有诸多的刊物进行了转载。

可权先生欣慰地说:这篇文章的发表,终于吹响了我们潘氏为美公正名的号角。

此后,我收到了许多读者包括高层人士给我的来信或来电话,他们给予了我热忱的鼓励和支持。但我知道,这篇文稿凝聚了可权先生和诸多潘氏宗亲的心血。

在防城港的那段时间里,我和可权很少休息,天天都在忙碌。

可权见我每天都在翻阅资料撰写文稿还要打字,确实很累。于是就在下午的饭后带我去防城港城区散步,去得最多的地方是防城港电视台。那里地势高,风景秀丽,还可以看到整个市区街道和港口的深水码头,码头上停靠了好多万吨级甚至几十万吨级的货轮,十分壮观。有时,他和我坐上小艇绕码头转上几圈。

这段时间,是我和可权单独在一起相处最久、交谈也最多的日子。

交谈中,他详细介绍了到各省各地寻觅潘氏宗亲的情况。介绍了他如何进京找省部级的潘氏现职领导和活跃在各行各业的潘氏宗亲中的知名人士、比如潘家华、潘石屹等,征求他们对潘氏文化研究工作的意见、得到了他们的理解和积极支持。从他的谈话中,我感觉到他对潘氏文化研究工作充满了信心和希望。

他还介绍了如何认识浙江丽水的潘国相老先生。

他说:国相先生几十年为潘氏文化的研究工作孜孜不倦,出版了《荥阳潘氏通系史》,很不容易。虽然该书存在一些问题,但国相先生能独力完成近十万字的巨著,是极不简单的。

当然,他也坦率地说:他不同意国相先生的两祖论,更不同意潘氏始祖的多源说,他认定的始祖就是季孙公,是黄帝的后裔,地望就是荥阳。

他说:尽管他和国相先生观点不同,但并不影响个人之间的感情,观点是可以探讨的,大家可以各抒已见,谁的对就按谁的办,不能统一就各自保留意见。可感情终归是感情,这是两码事,不能混为一谈。他说:我们终究是宗亲,一笔难写两个“潘”字。如果因个人的观点不同而影响到感情这是不可取的,因为个人之间有不同面观点那是正常的,因为各人所掌握的材料不一样,这不影响大局。如果因为观点不同而影响感情那就不好了。

从这,可以看出,他的胸襟是非常开阔的。

他也谈到福建的潘朝阳先生。他对朝阳先生的印象特深,认为朝阳先生是现代潘氏宗亲中难得的人才。他说:朝阳先生对潘氏宗亲的感情很厚很深。朝阳先生创办了高质量的福建《荥阳潘氏》刊物,这本刊物不仅对福建的潘氏文化进行了深入的研究,还对联系各省各地和海内外的广大潘氏宗亲起到了桥梁和纽带的作用,为潘氏文化的研究作出了巨大的贡献。

他很看重潘建民先生。当他谈到荥阳的潘建民时,充满了深厚的感情。他说:如果不是潘建民,我们潘氏始祖季孙公的墓地一时还难以修复。这是因为,在当时的社会上对修葺祖墓还心存疑虑,有关部门也不是很支持,建民作为一名现职的公职人员,能在那种形势下勇于承担,挑起了修葺荥阳潘氏始祖季孙公陵墓的重担,是需要很大的勇气和魄力的。季孙公陵墓修好以后,凝聚了海内外广大潘氏宗亲的人心,华夏潘氏子孙就有了一个寻根和祭拜的地方,也就有了向心力。因此,建民先生功不可没。

也正是在这种无拘无束的散步和交谈中,我才真正了解到各地潘氏宗亲的基本情况,知道了各地潘氏宗亲的领军人物,对后来我在寻根以及和各地宗亲的联系交往中,是有很大的启发和帮助的。

同时,我也更深地了解了可权先生,了解了他那种为潘氏文化研究不遗余力的博大胸怀,以及沤心沥血、为团结世界潘氏宗亲所作出的巨大贡献!

这次,我在可权先生那里住了近一个星期。临离开的前夕,他又陪我到东兴看了一圈。我离开防城港时,他送我上火车,我们依依话别,直到列车将要启动,他才下车离去。

可权主持荥阳《世界潘氏文化研究会》第一次代表大会

2007年春夏之际,他来电话说,经他将我们共同起草好的文件与《世界潘氏文化研究会〔筹委会〕》代会长潘统英和副会长潘建民等商议,最后形成了一致意见,决定在当年的中秋节召开《世界潘氏文化研究会〔筹〕》第一次代表大会暨祭祖,实现三千年来世界潘氏的首次大团聚。届时,在会上将由代表们共同商讨修撰《世界潘氏总谱》的问题,问我还有没有新的意见。我回答说没有,赞成他们的决定。

这欠在电话中,他想了解湖南更多的族谱,要我帮他复印湖南各地潘氏族谱的序言。为此,我专程到湖南省图书馆,将馆藏的湖南各地潘氏族谱序言复印好寄给了他,他收到后非常高兴。

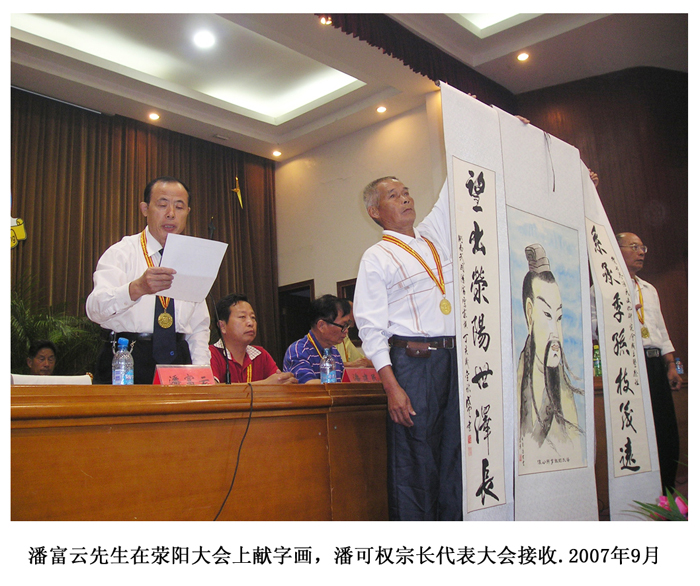

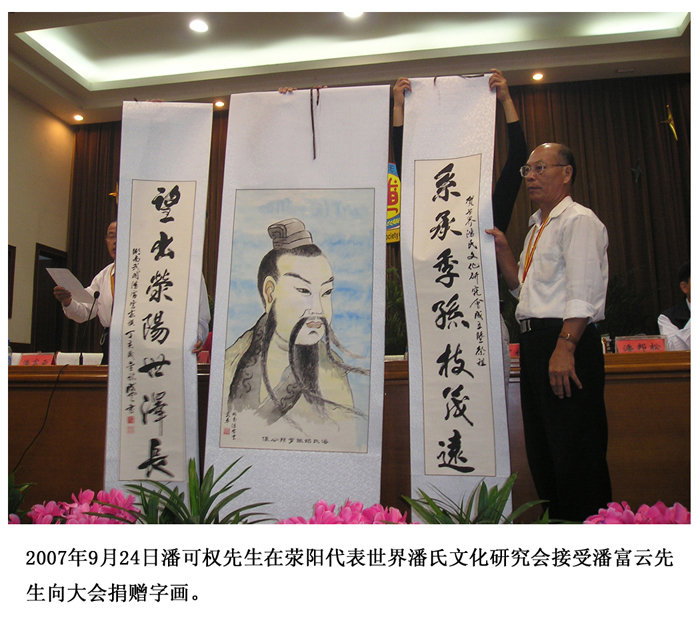

当年9月23日上午,我随湖南代表团一行到达荥阳,出席《世界潘氏文化研究会》第一次代表大会。可权先生已先期到达,和建民等作会务准备。下午,他约我去会议室,商议会议议程。在会议室,除可权外,还有潘统英,潘建民,潘 锋,潘启道,潘立成等宗亲。大家寒喧过后,可权建议将会议的议程和祭祖仪式交大家讨论,大家稍微补充后,当晚又提交给大会主席团预备会议讨论通过。

第二天上午,大会如期隆重召开。在下午的大会上,可权先生作了关于修撰《世界潘氏总谱》的报告,获得与会代表们的好评,大会推举他担当主编,而我,则成为他的助手之一。

第三天,与会代表来到荥阳潘窑村金鼎山潘氏始祖季孙公墓地参拜,并举行了隆重的祭祖议式。

荥阳世界潘氏第一次代表大会的成功召开是潘氏宗亲团结兴旺的标志,同时,会议的成功也无不体现出可权先生的心血。

(荥阳会议概况有专题新闻,在此不再赘说)

荥阳会议后,他一直牵挂着如何尽快地修撰《世界潘氏总谱》。多次和我进行电话联系,他很急,想早一点完成,我劝他别急。我说:修谱不是一件很容易很简单的事情,那是要牵动千家万户的,而现在,我们修的是《世界潘氏总谱》,并非容易。

2008年春节,他和我在电话中又谈到了如何修撰《世界潘氏总谱》的问题。他说:已考虑了很久,能否按现在各地族谱所反映出的季孙公五个儿子的支系来修,修好后再来汇总,也就是在防城港时,我们讨论过的办法。我回答说∶可以啊!可以先选一个人数相对来说比较集中而有条件的支系来试点,先走一步。他说:那就先要连公这一支进行试点,怎么样?。我说:可以!你先和湖南中方,贵州,四川连公后裔的宗亲们商议一下,只要他们愿意,完全可以。后来,他来电话告诉我,说已和他们联系好,决定清明节后立即在湖南中方召开修谱的专题试点会议。

2008年4月中旬,他来到湖南中方,亲自主持召开了湖南、贵州、四川以及湖北的部分宗亲代表(连公后裔)修撰支系族谱的试点会议。去之前,他给我来过电话,通报了他的安排和打算并征求我的意见。而我,则因为痛风,脚趾肿痛得走不动路,无法陪同。会后,他将会议形成的文件和资料给我寄了过来,并电话告诉我,会议开得很好很成功。

可权为武冈三岚潘氏寻根

武冈三岚潘氏,据清朝顺治十四年三岚第九世祖潘应斗(明崇祯16年进士,晚明吏部郎中累官至太常寺卿)为主修的族谱记载:在明朝洪武初年,始迁祖潘应麟(大明枢密),因守御武冈,从江西泰和迁来,至今传世二十多代,有六百多年的历史。对此,《武冈州志》有相关记载。

但在明末,武冈是南明桂王的行宫所在。由于潘应斗、潘应星(应斗公胞弟,先任礼部给事中,后为兵部职方司主事)誓不降清,遭到迫害,以前的老族谱在清兵的进攻中被焚毁。因此,武冈三岚后来的族谱就只记载了自应麟公以后的世系,而应麟公以前的老谱至今没有发现存本。

为此,武冈三岚进行过无数次的寻觅,先后与江西泰和等地的宗亲进行联系,但无结果。在湖南、湖北有些地方的潘氏族谱中,有一些零散的有关武冈三岚潘氏的记述,但其人名时间地点均对不上。此外,浙江省的潘国相老先生也提供了人名全对但时间地点均不对的线索。这些,都无法认定。

在我第一次去防城港时即带上三岚族谱,去向可权先生请教,希望他能协助查找。可权先生详细看了武冈三岚族谱,答应帮忙。

荥阳会议后,他将收集到的各地潘氏族谱仔细地进行了阅读。当年冬天,他打来了电话,说武冈三岚的根找到了,说武冈三岚的祖源在江西。我问他有何证据,他说:四川乐至等地的族谱和你们三岚的族谱为同一源头。随后,他复印了相关的族谱资料寄给了我。

2008年4月中旬,他到怀化后利用在火车站接人等候的空隙,又打电话给我,再次进行了确认。说:武冈三岚潘氏的根在江西是没有错的,和湖南湘潭,冷水江,衡山以及四川乐至等地的潘氏为同一祖源。

可权先生的这种热心肠让我们很感动,所以,武冈三岚的潘氏宗亲非常感激他!

可权主编《历史上的潘美》

为历史上的潘美正名,是可权先生和广大潘氏宗亲的夙愿,可权先生更是身体力行,在生命的最后一息,尚在为编辑出版这本书而努力。

为美公正名,他和我谈论过多次,他说:在我们这一代,无论如何要做好为潘美公正名这件事。

当我的《潘美英名不容玷污》全文在福建朝阳先生主编的《荥阳潘氏》发表后,他立即给我打来电话,表示祝贺,心情很是兴奋。

从那时起,他就萌生了要出一本为美公正名的专集的念头。

为此,他曾多次打电话征求我的意见,还说要把我的那篇文章作为开卷第一篇,通过正式出版社出版发行,我完全表示同意。

此时,四川成都的潘启章先生也有这种打算,也曾给我打来过电话。他说:他已收集了一些教授学者的文稿,他自已也写了一篇专稿。还说和可权先生已联系过。当然,可权先生和我是非常赞成的,可以说是不谋而合。

2008年秋冬,可权先生在电话中告知我,文章已编辑完成,书名讨论过多次,提出了好几个名字,其中有《历史上的潘美》。他问我赞成那一个书名,我说赞成《历史上的潘美》,他说他也赞成这个书名。

第二次来电话时,他说最后决定书名为《历史上的潘美》,准备通过广西某出版社发行,正在委托潘荣才、潘世阳两位宗亲在办理。

但此时,可权先生的身体已经很差,他在电话中讲话的气力已大不如前。但他还在为潘氏的文化研究,作最后的冲刺。当时,我还不知道他是身患绝症而且是已到晚期,以为是他累了,劝他要多注意休息。

2009年春节,他照列来电话。谈到书的出版发行问题,他说:出版社要求出委托书才能批准,要我写委托书。于是,我将委托书写好后寄给了当时负责此事的潘荣才先生。

后来世阳宗亲来电话说:出版社有变化,出书的事情可权已委托他负责。还说:书要出,但要用另外一种形式出版,正准备印刷。

过了不久,广西的潘启道宗亲在电话中告诉我:可权的身体很虚弱,已经住了几次院,未见好转,现正在住院治疗之中。

又过了一段时间,世阳给我来电话说:可权宗长患的是绝症,看来已回天无术。得此消息,犹如晴天霹雳!老天爷真有点残酷,好人为何命不长呢?

而此时,我刚好在湖南省中南大学附二医院做了右眼的眼科手术,视野存在问题,左眼还在等待做手术,无法前去探望。我把这一消息立即转告给国防科大的教授存云宗亲,他说:他一定抽时间去看看可权。不久,他偕夫人去南宁探望了可权。

2009年5月6日,我给可权先生发去了一封慰问信。我在信中说:“可权先生:您好!我从世阳兄处得知你重病住院的消息,后与您的女儿育英取得了联系并得到证实,我很想给您打电话,但育英劝我不要打电话,因为她说:您的病已很严重,不便多说话,她会转告您,虽然我来不了南宁看你,但我有很多话想对你说,现在只能通过这封信来表达我对您的思念之情。

您是潘氏宗亲大家庭中公认的、令人尊敬的长者,是我们敬佩的宗长,您为我们的潘氏文化研究,为天下的潘氏兄弟姐妹联成一家呕心沥血、忘我工作,作出了不可磨灭的贡献,您的足迹走遍了大江南北,您所做出的历史功绩是永放光芒的!

我们武冈潘氏宗亲希望你早日康复,希望老天再给您更多的时间,我真心的希望你能很快地恢复健康,早日出院,继续带领潘氏宗亲完成《世界潘氏总谱》的修撰!

为您祈祷,为您祝福:好人一生平安!”

在可权的最后几天日子里,我天天心挂着他。一天我打电话过去,手机在其女儿育英手中,育英可能知道她父亲的病已经到了最后关头,立即将手机给了可权。可权一听声音是我,忙和我说了几句话。他说:“富云啊,我已不行了,希望大家要把潘氏文化的研究工作继续下去,……”还说:“那本书已经印刷好了,世阳会给你寄来的……。”我劝他多保重,要他放心,大家会把潘氏文化的研究工作继续下去的。

想不到这次的通话,是我和可权先生最后的诀别!

2009年6月6日下午,世阳来电,通报可权先生病逝。此时,正好是我发出慰问信的一个月。噩耗传来,山河含悲、大地呜咽,我的眼中充满了泪水,心情十分沉重。

我于当天立即给广西可权先生治丧委员会发出了唁函。

我在唁函中说:“惊悉可权先生仙逝,不胜悲痛!可权先生为潘氏文化研究、为天下潘氏融为一体呕心沥血、走南闯北,足迹遍布全中国,作出了不可磨灭的贡献!我与可权先生相交数年,感情甚厚。对他的文章道德,不胜敬仰。

欣慰的是,他所主编的《历史上的潘美》已经成书;但深为遗憾的是,他所主编的《世界潘氏总谱》则刚开了一个头。因此,他的逝世,对于世界潘氏大家庭来说,无疑是一个重大的损失!他的人品如同南山之竹,高风亮节;他的遗作,将永远恩泽潘氏后人。”

唁函发出后,我立即走出书房,遥望南方天空,撮土为香,向可权先生三鞠躬,以寄托我的哀思.

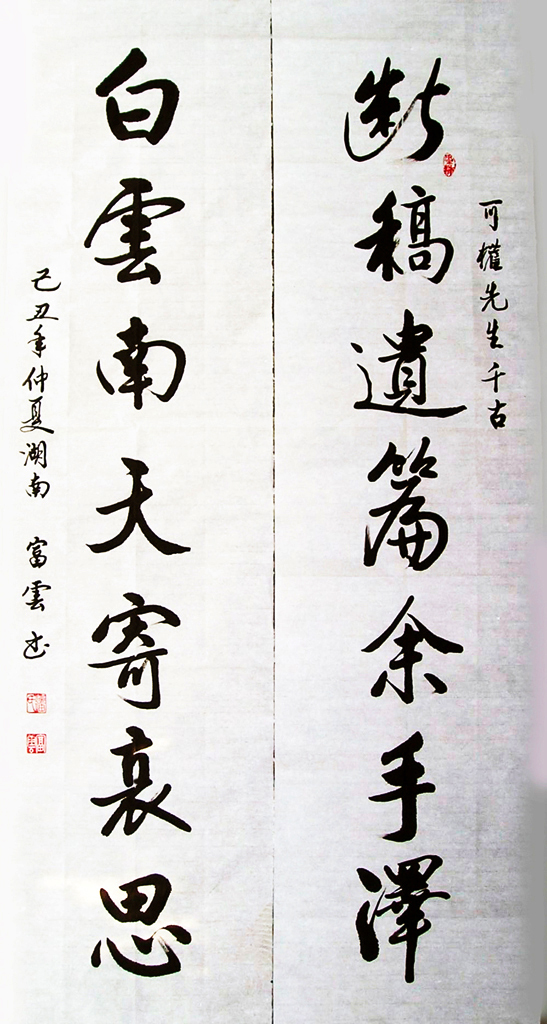

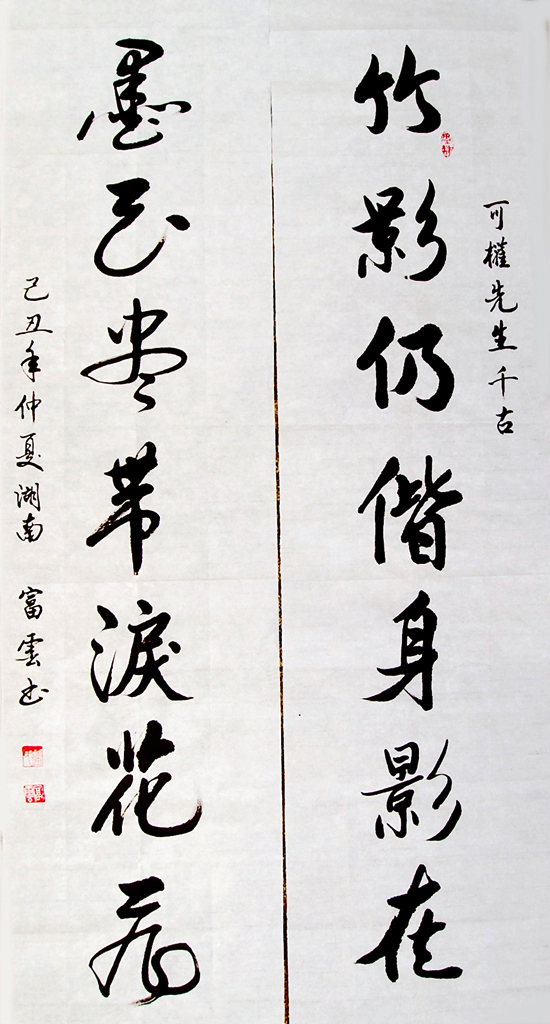

然后又回到书房,挥毫铺墨,书写了二副挽联:

其一

断稿遗篇余手泽;

白云南天寄哀思。

其二

竹影仍皆身影在;

墨花尽带泪花飞。

我在书写这两幅挽联的时侯,止不住的泪水一直在腮边流淌。

书写完后,我立即发给世阳。后来得知,世阳收到后,立即送交可权先生的治丧委员会,并由治丧委员会决定作为追悼会会场正面的挽联、悬挂在可权先生遗像的两边。

现在,可权先生逝世已快一周年了,在他周年的忌日,特以此文作为我对他的追念。

我的这些简略回忆,仅是可权先生伟大人生的一个小侧面。他的高大,远远不止这些。他为世界潘氏所做出的巨大贡献是众口皆碑、有目共睹的。

我希望:广大的潘氏宗亲要进一步团结起来,继承可权先生的遗志,完成他未竟的事业!

可权先生,你安息吧!

2010年5月6日 于湖南武冈

(附11幅照片)

评论 (21)

发表评论